Titik Nyeri/Point of Pain

Tentang Sebuah Aikon

FX Harsono tentunya adalah sebuah aikon dalam seni rupa kita. Sosok kesenimanan dan karyanya adalah tanda yang menunjuk ke alur gambaran perkembangan seni rupa yang kita tempuh. Ia datang dari masa tahun 70-an. Identitasnya waktu itu adalah perupa muda yang resah mencari kemungkinan bahasa di luar kemapanan wacana seni dan budaya dalam politik identitas yang mengeras di masa Orde Baru. Bergabung dalam peristiwa Desember Hitam (1974) dan Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB, 1975-1979) Harsono dan kawan-kawannya memperkenalkan ‘identitas’ baru seni rupa Indonesia, sekaligus merangsang cara baru dalam berkarya. Kita mengenal seni rupa itu sebagai ungkapan lebih terjamah, bendawi dan insani.

Semenjak itu, tanpa kredo atau sumpah apapun untuk menjadi seniman-sepanjang-hayat, Harsono terus menyusuri jalan, menautkan seni rupanya dengan centang perenang kehidupan sosial di sekelilingnya. Konteks sosial dalam karyanya bersifat niscaya, masyarakat di sekitarnya ibarat episentrum yang tak henti menjalarkan sinyal dan getaran-getarannya yang menggugah sang seniman. Semangat seni rupa barunya menjadikan ia terus-menerus mengeritik sikap dan posisi individu dalam praktik seni rupa. Baginya, seniman bukanlah mahluk yang sibuk mengumumkan ke-kami-an, tapi merajut ke-kita-an dalam pandangan berkarya.

Tatkala api pembaharu para sejawatnya akhirnya benar-benar padam dan “percikan ide kreatif” merupakan sisa bara terakhir yang meredup di tungku hidup sehari-hari, Harsono masih saja ngotot untuk menunjukkan bagaimana konsekuensi gagasan pembaruan perlu terus di jalani – terutama oleh pelakunya sendiri- bahkan diuji kembali dalam lapangan baru yang makin luas. Mungkin dia berpikir, setipis apa pun jaraknya, seni dan kehidupan di masa kini bagaimanapun adalah dua pokok yang tak sepenuhnya bisa melebur begitu saja, namun saling topang. Begitulah yang satu menggugah dan punya makna untuk diurusi dan yang kedua tetap berharga untuk dilanjutkan.

Pada pertengahan dasawarsa 80-an, di Jakarta saya menyaksikan Harsono selalu berkemeja licin dan rapi, menjerat lehernya dengan dasi di sebelah sopir pribadi untuk menemui para klien studio desain grafis yang didirikannya. Namun “orang tua ini” (begitu kami di Yogya yang jauh lebih muda sering meledeknya) masih bolak-balik menumpang kereta api senja utama, menenteng karousel dan memutar slide “seni rupa baru” untuk berdiskusi dengan teman-teman belianya di Yogya…Ia selalu tampak bernafsu untuk mengaitkan – mungkin juga dengan hasrat memeriksa- ide pembaruan seni rupanya dengan perkembangan yang ada, selalu merasa sebagai bagian dari kekinian yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Kita hafal akan omongannya sendiri perihal pembaruan dalam seni rupa kita. Diletakkan sebagai perkara di tingkat diskursus semata, membongkar sebab-musabab kemacetan seni rupa kita dapat menjadi tanda kegenitan intelektual (intelektualisme) di kalangan perupa. Pun, kalau mereka cuma repot (bahasa mereka: gelisah) mengutak-atik wujud dan bentuk baru “yang belum pernah ada sebelumnya”, apa pula manfaat kebaruan macam itu pada akhirnya, serta pada simpul yang mana akan kita temui problem kehidupan masyarakat yang nyata?

Barangkali Harsono membayangkan tiap seniman yang baik perlu menjembatani teori dan praktiknya sendiri, nalar seni di satu sisi dan penghayatan menurut kepekaan hidup masing-masing supaya tak terasa dibuat-buat. Oleh sebab itulah, tampaknya Harsono tak cuma seniman aktivis – sebutan yang tak jarang sudah membuat rata-rata para perupa kita merasa puas menyandangnya- tapi salah satu dari sedikit seniman kita yang ‘organis’. Saya ingin memberi makna kata itu sebagai ”upaya terus-menerus memberi bobot dan konteks kehidupan pada bentuk seninya dan sebaliknya, mengarahkan, bahkan mempertaruhkan kembali wacana seninya dengan probem kehidupan yang ditemui”.

Perubahan pokok karyanya belangsung di sekitar gelombang reformasi pada 1998. Ia mulai tertarik menjenguk ke dalam, mempertanyakan identitasnya sendiri dan latar budayanya. Di sana pun ia merasakan sinyal dari pusat gempa, yang tak pernah dapat dirasakan semata sebagai masalah pribadi.

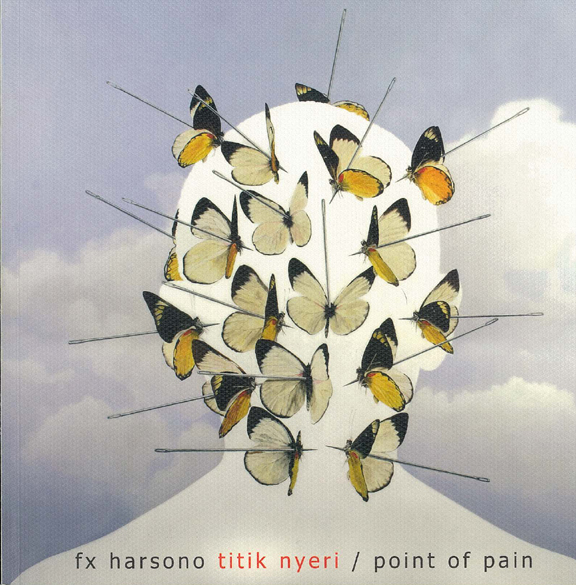

Pameran ini menegaskan kecenderungan baru karya FX Harsono. Ia memaknai medium seni lukis sebagai siasat reproduksi berjejer dengan medium digital untuk mengolah citra- citra paska-fotografi. Ia menggunakan jarum sebagai idiomnya yang baru pada karya instalasi. Kali ini, tidak saja Harsono ingin merepresentasikan rasa nyeri umum tapi juga sesuatu yang menyusup pada tingkat lebih pribadi, ditegaskan lewat citra-citra potret dirinya sendiri, yang tampak utuh maupun kosong. Juga pada kecenderungan ini, kita merasakan bahwa yang personal pada Harsono selalu juga politikal.

Adapun esai-esai yang dimuat di sini adalah upaya yang beberapa waktu lalu pernah dicoba untuk meminta sejumlah penulis dan kurator menulis tentang karya-karya Harsono. Tidak semua penulis yang kami undang memenuhinya, kecuali tiga tulisan seperti yang ada di sini. Kepada Pak Aart van Zoest, Amanda k. Rath dan M. Agus Burhan, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sumbangan mereka serta boleh menerbitkannya bertepatan dengan pameran tunggal Harsono di Langgeng Icon Gallery ini.

Hendro Wiyanto

Kurator pameran