Aftertaste

“Ini bukan suatu hal politik, atau tidak politik; ini suatu hal punya perasaan halus atau tidak, juga berani atau tidak berani pada kebenaran” ― Sindhu Sudjojono1.

“Aftertaste” adalah salah satu pameran yang menunjukkan tanda pergeseran ‘canon’ ekspresi mutakhir FX Harsono. Sosok FX Harsono, sebagaimana dikenal dalam narasi perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia, adalah seniman dengan kecenderungan karya-karya yang dinilai bersifat kritis bahkan ‘politis’, menunjukkan pemihakan dan keterlibatan-diri pada persoalan ketidak adilan sosial, serta menyokong bentuk-bentuk perlawanan terhadap kekuatan dominasi dan praktek kekuasaan. Toh, pergeseran canon ekspresi pada karya-karya mutakhir FX Harsono bagaimanapun tetap menyorongkan sisa pertanyaan bagi sebagian pihak. Apa yang terjadi? Tidakkah FX Harsono tetap bersifat kritis?

Catatan tentang perkembangan seni rupa Indonesia menjelaskan bahwa FX Harsono adalah salah seorang figur ‘perintis’ perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia. Bersama beberapa orang seniman muda semasanya, yang tergabung dalam Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB) Indonesia, perkembangan karya-karya ‘radikal’ FX Harsono sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1970’an. Kritikus seni rupa yang memberi dukungan pada radikalitas Harsono saat itu, Sanento Yuliman, menjelaskan inisiatif penting yang kemudian terus memicu perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia hingga kini. Diantara penjelasannya, Sanento Yuliman mengatakan: “Agaknya bagi para seniman ini [Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia], seseorang bisa punya ide, bahkan ide itu bisa punya nilai emosi, tapi proses mengerjakan ujud fisik hasil [karya] seninya tidak harus beremosi. Orang dapat mengambil “jarak emosi” antara dirinya dan proses pembuatan hasil seni. . . [makna karya seni] beralih dari sudut [penciptaan] seniman ke sudut [pengamatan] pengamat”2.Persoalan ‘jarak’ dan ‘jarak emosi’ ini lah yang, saya pikir, menerus ada pada kecenderungan karya-karya FX Harsono. Kecenderungan itu berkembang sebagai praktek-praktek canon ekspresi yang lebih menunjukkan tanda-tanda dari hasil observasi dan studi (sosial), dari pada aspek emosi. Selama ini, karya FX Harsono memang dikenal sebagai karya-karya yang mengandung muatan masalah (sosial kultural) yang bersifat kritikal. Nampaknya, FX Harsono mengambil semangat yang diwariskan tokoh kharismatik Sindhu Sudjojono, ketika ia membela dan memperjuangkan perkembangan ‘baru’ seni lukis Indonesia. Sudjojono pernah mengatakan, di tahun 1940’an, bahwa: “Seni lukis baru tidak mempropagandakan kebagusan, akan tetapi mempropagandakan kebenaran pada tiap-tiap orang”3.Dengan model dan canon ekspresi yang berlainan FX Harsono ―bersama kawan-kawan seniman muda sekelompoknya― sejak di tahun 1970’an menunjukkan cara tafsir yang berlainan namun dengan (warisan) semangat yang kurang lebih sama, beriring syiar Sudjojono.

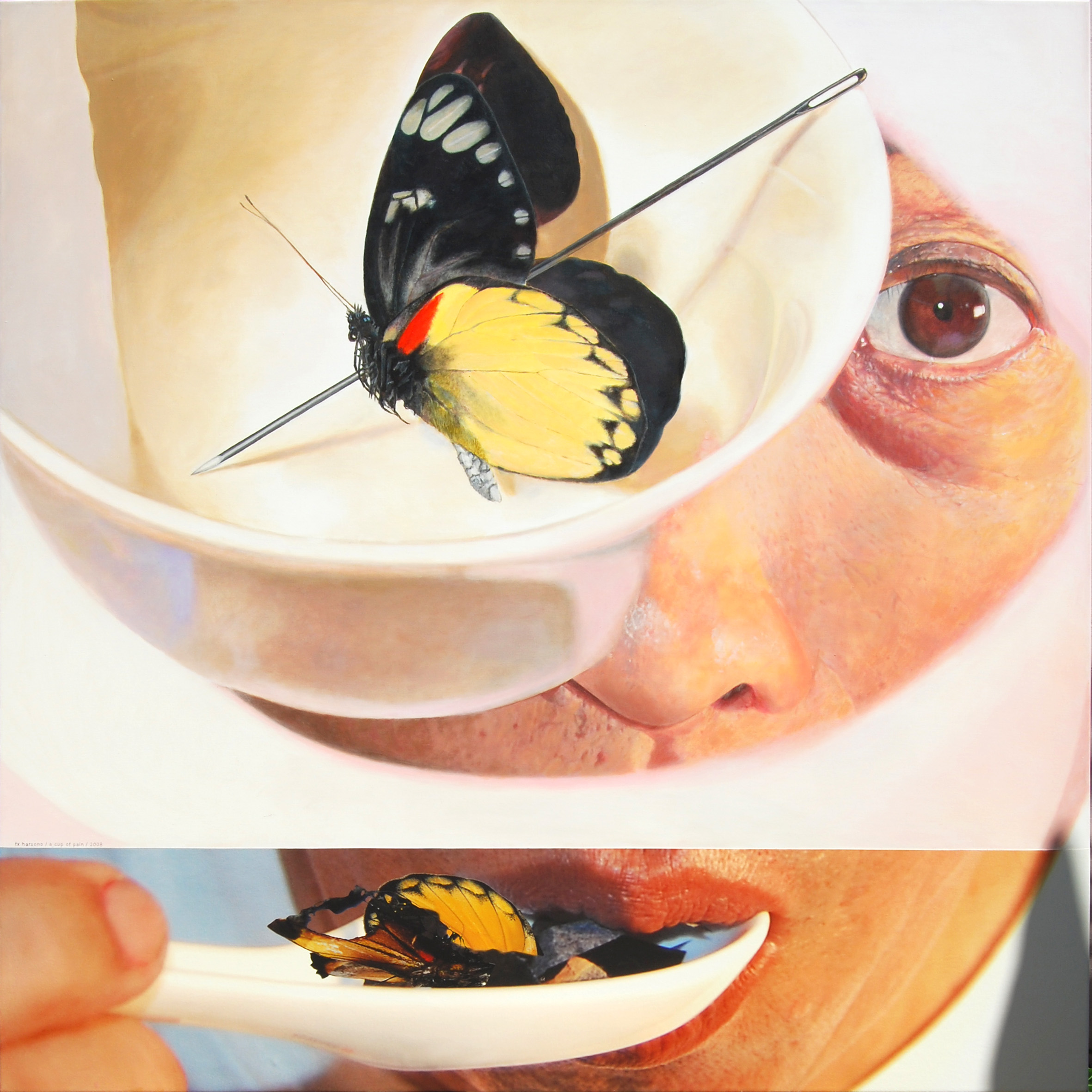

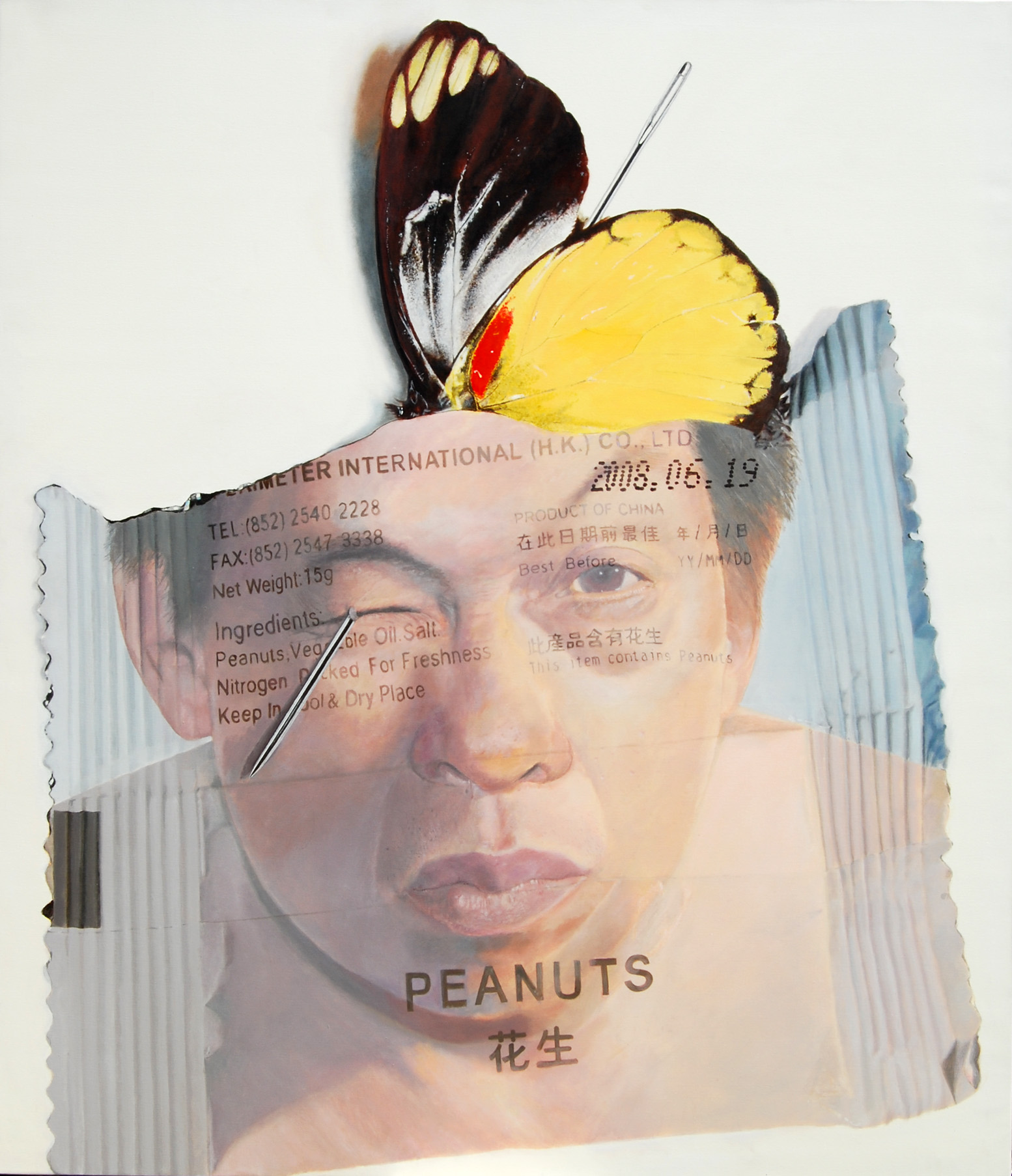

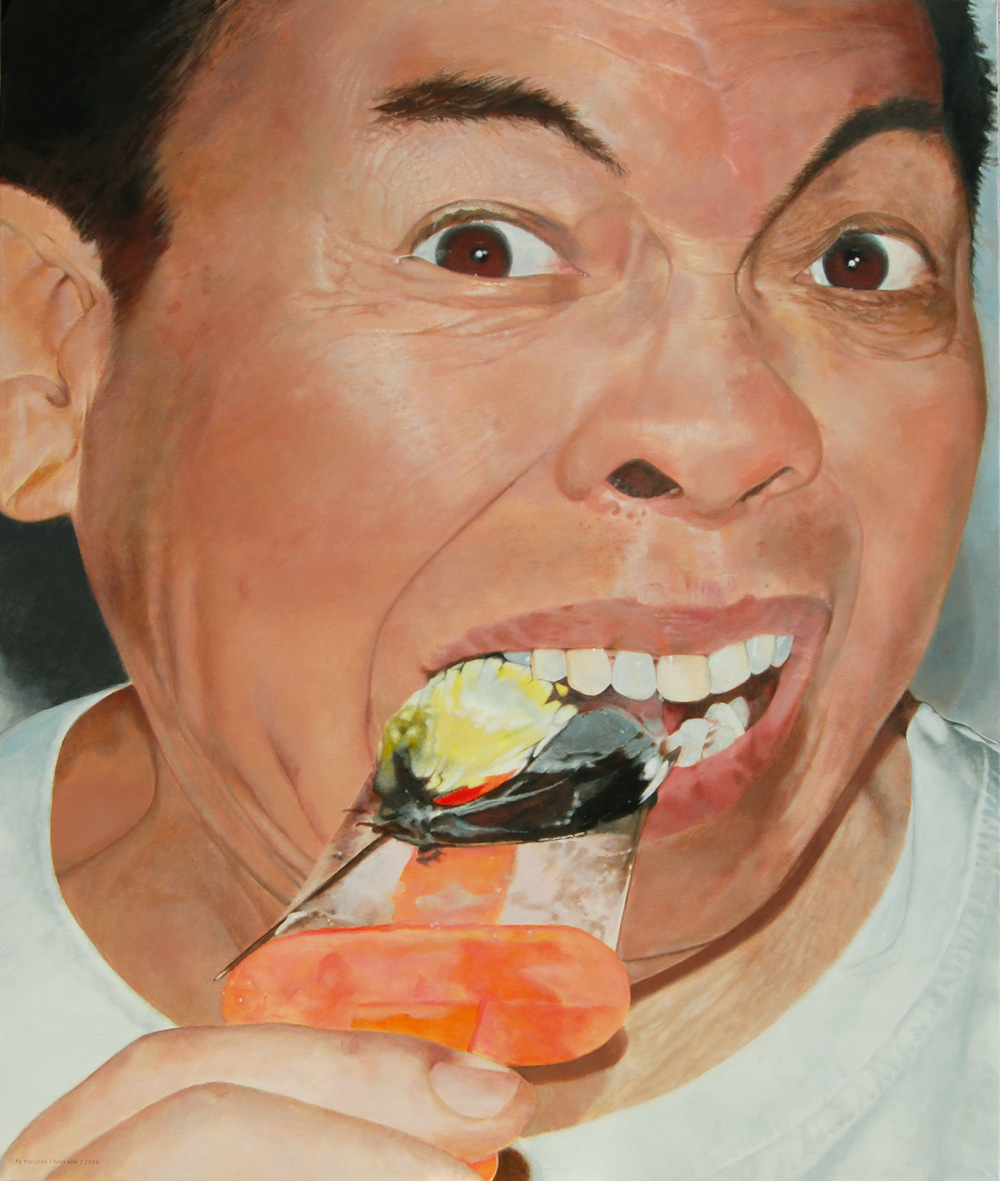

Bagi saya, perubahan canon ekspresi FX Harsono kini tak hanya berarti bagi dirinya saja, tapi juga mengajarkan pada kita beberapa cara memahami persoalan agar lebih jembar terkait perkembangan seni rupa Indonesia. Pameran ini, bagaimanapun, memang bisa menumbuhkan anggapan bahwa FX Harsono tengah menunjukkan tema gambaran yang ‘riskan’ berbanding tema dominan (sosial-politik) pada karya-karya sebelumnya. Karena alasan itu maka kita memang mesti sampai pada alasan-alasan konseptual yang mendasar, terkait pada perubahan canon dan pemilihan subject matteryang diputuskan FX Harsono. Diantara kita, tak ada yang tak mahfum pada metafor kupu-kupu sebagai tanda untuk penyampaian makna tentang proses metamorfosis (siklus hidup sesekor ulat, yang melampui fase hidup sebagai kepompong, hingga menjadi kupu-kupu adalah contoh pelajaran sohor bagi banyak orang untuk bersikap dan menghadapi kerasnya pergulatan hidup). Pada karya-karya dalam pameran ini, FX Harsono seakan meneruskan episode metamorfosis tadi, dan menyuguhkannya sebagai episode ‘setelah kematian’ (after death) menurut versinya. Bagi saya, pada karya-karyanya FX Harsono membawa serta soal-soal lain dari kupu-kupu. Selain tentang keindahan yang bersifat alami, kupu-kupu adalah juga tanda bagi siklus keseimbangan alam ―sebagai mahluk yang mengerjakan dan memberi arti pada ‘ritual’ yang bersifat alamiah―, pada suatu ekosistem hidup dalam mata rantai reproduksi. Lebih jauh dari warna-warna cemerlang dan ‘gembira’ yang dipilihnya, persoalan ‘ritual’, ‘siklus hidup’ dan masalah ‘mata rantai repoduksi’ lah, saya pikir, yang hendak disoal FX Harsono. Sedangkan tentang gambaran potret-diri FX Harsono, sebenanya, punya sejarah perkembangannya sendiri. Sejak awal tahun 2000’an, Harsono memasukkan gambaran tubuhnya sendiri pada karya-karyanya. Konteks persoalan yang hendak dinyatakannya saat itu adalah pergeseran hasil cermatannya tentang masalah korban (victims). FX Harsono menimbang tubuh dirinya juga sebagai bagian dari korban kekerasan (sosial-politik) yang sering ia persoalkan. Saat itu pula muncul gagasan tentang ‘kesakitan yang laten’, penderitaan yang seolah menjadi alamiah terjadi karena konstruksi sosial dan ekses kekuasaan yang bersifat struktural. FX Harsono secara jeli memilih tanda penyiksaan karena (kekuatan) ‘jarum’: alat yang seolah remeh namun sebenarnya bisa berfungsi mematikan.

Judul ‘Aftertaste’ (bukan ‘after death’, misalnya) bagi pameran ini memang merujuk pada gambaran jelas pada karya-karya yang dipamerkan, yaitu: FX Harsono yang tengah melahap beberapa jenis makanan atau minuman yang disajikan berisi kupu-kupu berjarum. Representasi karya-karya semacam ini menyiratkan pergeseran pokok perhatian FX Harsono dari konteks persoalan tentang ‘pesan yang solid’ menuju masalah ‘isi dalam problematika media’. Pengalaman perkembangan seni rupa Indonesia di tahun 1950’an hinggga 1960’an memang pernah wariskan kontroversi persoalan yang sangat mengesankan dalam wacana perkembangan seni rupa. Saat itu pernah dipertentangkan antara karya-karya yang dianggap lebih mengutamakan ‘kepentingan isi’ melawan karya-karya yang lebih mengutamakan ‘kepentingan bentuk’; jadi konflik antara kekuatan ‘pesan’ versus ‘medium pernyataan’. Sikap yang seakan bertentangan dan sukar berdamai itu menjadi warisan persoalan yang terus mengikuti jalannya perkembangan seni rupa Indonesia, bahkan mungkin hingga kini. Karya-karya FX Harsono sebelumnya bagi banyak pengamat seni rupa sering dianggap sebagai karya-karya yang lebih mementingkan (penyampaian) isi pesan yang bersifat kritis. Perkembangan mutakhir karya-karya FX Harsono kini jelas menunjukkan pergeseran yang bisa jadi mengubah persepsi para pengamat sebelumnya. Bagi saya keputusan FX Harsono kini justru keluar dari bingkai perdebatan yang bersifat dikotomis itu, dan ia lebih merespon pandangan dan sikap yang diyakini McLuhan (di tahun akhir 1960’an), terkait keyakinan pada potensi dan kekuatan aparatus teknologi ― McLuhan menyakini bahwa : “medium justru adalah sebuah pesan” (“medium is a message”).

Karya-karya mutakhir FX Harsono memang tak bisa lepas dari keberadaan peran teknologi fotografi dan computer imaging. Persepsi mendasar kerangka konseptual FX Harsono kini justru terkait soal reaksi dan pandangannya tentang fotografi dan teknologi digital dalam perkembangan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, perubahan canonekspresi Harsono kini menunjukkan model penafsirannya yang khas pada konteks: (i) bagaimana (ekspresi) medium menjadi orientasi baru bagi ide-ide perlawanan dan sikap kritis, serta (ii) bagaimana ia kini menempatkan masalah dominasi dan kekuasaan sebagai bagian dari model mekanisme produksi dan re-produksi. Sebelum tiba pada makna dari imej-imej yang digambarkan FX harsono, kita mesti singgung apa yang diwariskan fotografi secara ideologis. Filsuf Walter Benjamin pernah menerawang soal perkembangan seni di era kemajuan teknologi reproduksi, dengan mengatakan bahwa:”‘the work of art in the age of its mechanical reproducibility’ due to claim that photography has ‘transform the entire nature of art’, destroying its semblance autonomy in relation to social and political processes, and liquidating ‘the traditional value of the cultural heritage’”4.Dalam persepsi Benjamin, fotografi akan menghapus unggulnya sifat keutamaan karya seni (secara tradisional) karena keyakinan klaimnya tentang nilai ‘keasilan’ (originality) dan ‘otentisitas’ (authenticity). Karena kapasitas fotografi yang mampu menggandakan dan menduplikasi segala jejak-jejak ekspresi dan gambaran, maka tentu fotografi akan bisa menggugurkan persepsi seni yang ‘auratik’ karena otentik dan original. Dalam kehidupan di era reproduksi, status dan posisi (ekspresi) seni tak lagi bisa dianggap elitis selain juga menjadi bagian dari hidup kebanyakan anggota masyarakat. Fotografi , menurut Benjamin, juga untuk pertama kalinya bisa memisahkan (ekspresi) seni dari sifat ketergantungan terhadap ritual (tradisi), dan menggantikannya dengan praktek yang lain: (kehidupan) politik. Pada era kelahiran teknologi fotografi, perbincangan perkara seni dan estetik memang tak lagi bisa dipisahkan dari gejala-gejala yang bersifat sosial. Pemikiran estetik justru dianggap berkaitan dengan pola perkembangan sosial secara umum ―seperti pernah dibayangkan Max Weber― dalam bentuk penguasaan progresif manusia atas alam melalui proses rasionalisasi. Dalam kaitan ini, pemikir estetik lainnya, Theodore W Adorno menyakini, bahwa “. . . aesthetics form is a sedimentation of social content, because ‘artistic labour is social labour”5.

Soal kaitan antara pemikiran estetik dengan gejala dan perkembangan hidup masyarakat inilah yang juga jadi perhatian FX Harsono sedari dulu. Jika sebelumnya ia banyak menyatakannya sebagai representasi gambaran tema-tema persoalan tertentu, kini ia secara lebih sublim menyisipkannya ke dalam problematika media representasi. Jelas FX Harsono sadar jika fotografi tak hanya perkara medium dan urusan teknis kerja, tetapi juga bersifat ideologis dalam operasinya. Pengamat perkembangan fotografi kontemporer Abigail Solomon-Godeau menjelaskan,: “[a]s photography has historically come to mediate, if not wholly represent, the emphirical world for most of the inhabitants of industrialized societies (indeed, the production and consumption of images serve as one of the distinguishing characteristics of advance societies), it has become a principal agent and conduit of culture and ideology”6.Pokok perhatian FX Harsono pada tema-tema ketidak adilan dan penyimpangan sosial dengan demikian mengalami pergeseran pada konteks tingkat cara pengamatan terhadapnya. Jika sebelumnya persoalan itu dianggap lebih bersifat sosial-politik, kini juga dianggap Harsono sebagai problematika yang bersifat kultural. Pergeseran ini seiring keyakinan ―sebagaimana juga sikap Walter Benjamin―, bahwa karya seni dengan basis pengerjaan fotografi tak akan bisa disucikan dengan klaim keberadaan ‘aura’ karya yang diyakini bersifat langgeng ―mewakili apa yang disebut sebagai ‘warisan budaya’ secara mantap dan stabil. Basis pengerjaan fotografi memang akan menjadikan karya seni seolah jadi bagian dari ‘kontemplasi’ massa (publik luas) karena karakternya yang telah jadi bagian dari pengalaman publik secara luas ―dan bukan terisolir, bersifat individual serta elit. Pergeseran ini berkaitan dengan gejala perubahan sosial yang juga menghendaki perubahan ‘pengalaman moodsosial’ yang bergerak akibat perkembangan yang bersifat teknologis7.Perubahan konteks pengkajian gagasan berkarya dalam perspektif kultural ini lah yang menjadikan karya-karya mutakhir FX Harsono seolah tak lagi menunjukkan representasi gambaran tentang sang ‘korban’ atau ‘musuh’ secara gamblang.

Walter Benjamin pernah menulis esai tentang sosok bernama Eduard Fuchs, seorang kolektor yang mengumpulkan gambar dari berbagai masa yang ia anggap sebagai pelopor sejarah ‘popular imagery”. Benjamin lalu mengutip pemikiran Fuchs yang mengatakan bahwa: “every age has its own quite special techniques of reproduction. They represent the technological potential of the period concerned and are . . . a response to the requirements of the time”(8. Saya rasa, perspektif pemikiran semacam inilah yang juga hadir dalam wawasan pergeseran canon ekspresi FX Harsono. Ia yakin, bahwa di era globalisa masa kini segala bentuk perlawanan terhadap dominasi dan praktek kekuasaan mengandung persoalan yang kian kompleks. Di zaman kekuatan dan kekuasaan informasi masa kini tak ada lagi sekat-sekat yang jelas, apalagi untuk soal identitas (budaya). Budayawan Nirwan Dewanto pernah menegaskan persoalan ini, katanya: “Menceburkan diri pada zaman informasi berarti menyadari limpahan informasi sebagai tekanan yang siap membongkar hierarki lama tentang yang agung dan yang sepele, yang tinggi dan yang rendah, yang pusat dan yang pinggiran, yang modern dan yang tradisional, yang baru dan yang lama. Tekanan itu juga bagian dari proses demokratisasi . . . Lautan informasi dan imajinasi mengikis “manusia seutuhnya”, yaitu manusia [Indonesia] yang jadi alat kemajuan, yang dicita-citakan teknokrasi [penguasa negara]. Sekali lagi, terlucutlah identitas [kebudayaan Indonesia] yang selama ini dianggap murni dan asli dan, sebagai gantinya, semestinya, muncul sikap multikultural bahkan transkultural”8.

Persepsi soal ke-Indonesia-an tersebut di atas sepertinya yang dicermati FX Harsono, menyangkut bukan lagi satu sosok figur, tapi banyak. Dengan demikan, rasanya, gambaran tubuh diri pada karya-karya FX Harsono memang bukan hanya tentang dirinya sendiri. Tubuh itu seakan hendak ‘mewakili’ tubuh-tubuh yang lain, bersifat metonimik (metonimic self). Jika penjelasan tentang ‘apa’ yang tengah dikonsumsi dan dinikmati sang figur pada karya-karya Harsono memang sudah jelas (kupu-kupu yang tertusuk jarum), maka soal ‘siapa’ yang tengah mengkonsumsi dan menikmati sajian itu adalah sisa pertanyaan penting yang ditinggalkan karya-karya ini. Sepertinya, FX Harsono tak hanya sedang menunjukkan apa yang bisa dan tengah ia lakukan seorang diri; selain justru tentang apa yang bisa pihak lain (selain dirinya) bisa lakukan. Ibaratnya, Harsono menjadikan tubuhnya sebagai ‘obyek contoh yang bisa ditunjuk’ bagi apa yang juga bisa pihak lain lakukan. Dalam karakter ideologis fotografi, subyek seniman (FX Harsono) memang telah jadi cair, melebur dalam subyek-subyek lain (pelihat), bahkan massa. Bagi Harsono tentu saja soal itu tak jadi masalah; ia sudah menyakin posisi semacam itu sejak tahun 1970’an.

Pameran “Aftertaste”, bagi saya, menunjukkan pergeseran canon ekspresi FX Harsono tanpa meninggalkan bobot pandangan kritis terhadap issu dominasi dan praktek kekuasaan. Harsono menjadikannya jadi problematika medium sebagai pokok untuk melakukan bentuk-bentuk perlawanan. Karya-karya yang dipamerkan kali ini dikerjakan dalam medium yang beragam, FX Harsono menyebutnya sebagai peralihan metoda ‘kerja produksi’ (dari yang satu karya yang bersifat manual, mekanik, hingga digital). Ia tidak ingin mengolongkan karya-karyanya dalam batasan kategori medium secara konvensional (seperti: gambar, cetakan, fotografi, lukisan, atau video), selain hasil-hasil peralihan metoda produksi imej (dan gagasan) ―bahkan, cara penggolongan itu tak terlalu dihiraukannya. Bagi saya, pergesaran posisi ideologis imej fotografis yang dikerjakan FX Harsono ini adalah kasus yang menarik. Secara teoritis, bahkan menggeser lebih jauh soal penjelasan tentang ‘pengalaman auratik’ yang pernah disinggung Benjamin dengan menjelaskannya sebagai “the unique appearance or semblance of a distance, no matter how close the object may be”9.FX Harsono memanfaatkan problematika imej fotografik itu untuk diletakkannya pada proyek persoalan dirinya tentang ‘jarak’ dan ‘jarak emosi’ (disinggung Sanento Yuliman tahun 1970’an). Kesadaran untuk memberlakukan karyanya sebagai ‘hasil-hasil peralihan metoda produksi imej (dan gagasan)’ adalah keputusan Harsono untuk memberlakukan ‘jarak emosi’ yang tegas pada karya-karyanya ―bahkan untuk apa yang kita sebut sebagai ‘lukisan’, bagi FX Harsono ‘hanya’ mekanisme produksi yang bersifat manual. FX Harsono berupaya untuk menjaga jarak dengan keterlibatan emosi dirinya dalam pengertiannya sebagai manifestasi ‘perwujudan sang Subyek’ (seniman). Dalam persepsi tentang gambaran potret dirinya yang bersifat mewakili subyek lain (metonimic self), ia seakan memilih untuk jadi ‘subyek yang melebur dalam diri subyek-subyek yang lain’. Namun demikian, di sisi lain, FX Harsono juga memicu pentingnya kehadiran semacam ‘jarak’ tertentu yang terletak di antara subyek-subyek, agar bisa mendorong kelahiran ‘subyek yang berpendapat’, subyek yang tak jadi larut dalam massa ―atau ’seorang pribadi, bukan individu’. Dalam pengertian inilah persoalan ‘yang auratik’ itu seakan bersifat ganda: di satu sisi menyangkal; di sisi lain secara khas justru hendak melahirkan subyek yang lain, yang berbeda.

Tema karya-karya mutakhir FX Harsono (kupu kupu) yang pada awalnya bisa diasumsikan ‘riskan’ itu, bagi saya, justru menyimpan enigma persoalan, bersifat paradoksal namun juga sekaligus memicu inspirasi dan pemikiran. Saya teringat apa yang pernah dikatakan salah seorang penggerak dari gelombang protes kekuatan kaum muda Amerika dipertengahan tahun 1960’an, Herbert Marcuse, yang mengatakan keyakinannya secara paradoksal. Katanya: “I hesitate to use the word ―freedoom― because it is precisely in the name of freedoom that crimes against humanity are being perpetrated”10.Bagi Harsono maupun Marcuse, saya anggap persoalannya terang: apa yang tadinya kita sebut sebagai ‘hal yang paradoksal’ itu bukan semestinya berlaku pada pengertiannya sebagai karya (atau keyakinan) yang mereka pilih, tetapi pada ‘kenyataan’ (tentang) hidup itu sendiri. Saya rasa, karya-karya FX Harsono ini tengah coba menunjukkan betapa (ekspresi) seni semestinya berkaitan dengan kompleksitas dan paradok dalam kehidupan dengan caranya yang juga bersifat kompleks (bahkan terkadang paradoks). Pada berbagai gambaran tentang potret dirinya dalam situasi khas mengkonsumsi hal yang janggal (kupu kupu berjarum), secara subtil, FX Harsono meletakkan kerangka pertanyaan yang bersifat filosofis, menyangkut soal: “Bagaimana memahami diri (kita) sebagai orang lain; dan memahami yang lain sebagai diri kita” ― “Tidakkah diri kita bisa jadi sebaik atau seburuk orang lain?”. Pengkaji seni A Savile menjelaskan potensi (ekspresi) seni dalam kaitannya dengan persoalan itu dengan sangat baik, dengan mengatakan bahwa: “The role of the arts is helping us to prevent ossification in our assumptions about the world and our affective response to other. The arts help us to feel our way into the situations of other in all their subtlety”11.Bagi saya, karya-karya mutakhir FX Harsono ini memang tak hanya tengah menunjukkan situasi yang rumit serta asumsi kerja kreatif yang bersifat paradoksal dalam karya-karya seni rupa kontemporer kini; tapi juga menggariskan kompleksitas produksi dan reproduksi (jaringan) dominasi dan praktek kekuasaan itu sendiri ― soal-soal yang telah jadi perhatian FX Harsono sedari dulu. Sensitivitas pada kerumitan dan paradoks seperti itu yang, saya rasa, bisa terus mengingatkan kita pada harga sebuah harapan. Penyair Romatik Jerman J W van Goethe, seperti pernah dikutip Walter Benjamin, mengatakannya secara puitik: “Only for the sake of those without hope is hope given us”12.

Bandung, Juli 2008

Rizki A. Zaelani

Kurator

CATATAN:

- Sudjojono, Seorang Seniman dengan Sendirinya Harus Seorang Nasionalis, dlm Seni Lukis, Kesenian, dan Seniman (Jogjakarta: Penerbit Indonesia Sekarang, 1946), hlm.25[↩]

- Sanento Yuliman, “Perspektif Baru”, dlm Jim Supangkat, ed. Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia (Jakarta: Gramedia Press, 1979), hlm.96[↩]

- Sudjojono, “Kebenaran Nomor Satu, Baru Kebagusan”, op.cit. hlm.39[↩]

- W. Benjamin, “The work of art in the age of mechanical reproduction” dlm, Illuminations: Essays and Reflections, Hanah Arendt, ed. (New York: Schocken, 1969), hlm. 226-7.[↩]

- Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, dalam Gesammelte Schriften [Kumpulan Karya Tulis], Vol.7 (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), hlm.351.[↩]

- Abigail Solomon-Godeau, Photography After Art Photography, dalam Brian Wallis, ed. ART AFTER MODERNISM: Rethinking Representation (New York – Boston: The New Museum of Contemporary Art – David R. Godine, Publisher, Inc, 1984), hlm. 76.[↩]

- Untuk lebih jelas mengenai mood sosial semacam ini. Lht. Paul Mattick, “Mechanical reproduction in the age of art” dlm ART IN ITS TIME: Theories and practices of modern aesthetics (New York – London: Routledge, 2003), hlm. 87.[↩]

- Walter Benjamin, “Eduard Fuchs, collector and historian”, dlm One Way Street (London: Verso, 1979), hlm. 384[↩]

- Nirwan Dewanto, Di Zaman Global, Di Zaman Informasi: Perihal Menyelenggarakan Seni, dlm Senjakala Kebudayaan, (Jogjakarta: Penerbit Bentang, 1996), hlm.88[↩]

- Benjamin, “A Small History of Photography”, op.cit. hlm. 250.[↩]

- A Savile, The Test of Time (Oxford: Clarendon Press, 1982), hlm.96-7[↩]

- Walter Benjamin Gesammelte Schriften [Kumpulan Karya Tulis] Vol 1-4 (Frankfurt: Suhrkamp, 1974), hlm.201.[↩]