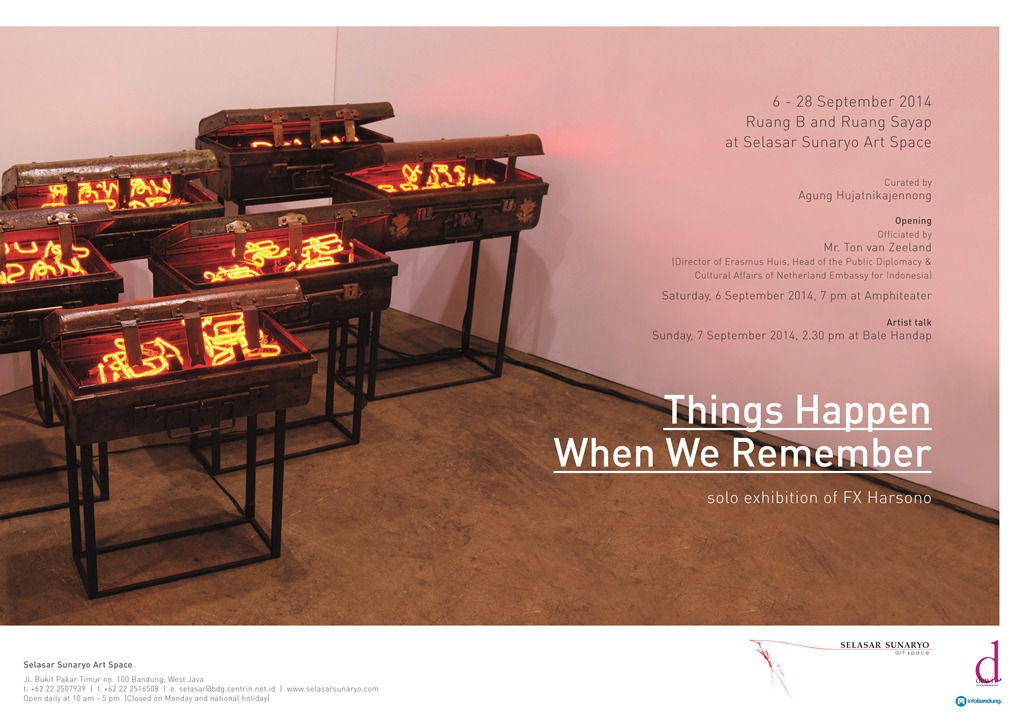

Things Happen When We Remember

“Identity belongs to the future, as much as to the past.”

(Stuart Hall, 1990)

Lima tahun setelah pameran tunggal FX Harsono, The Erased Time (2009), tiba saatnya untuk membaca kembali karya-karyanya sebagai suatu eksplorasi yang utuh dan berkesinambungan. Dalam kurun waktu tersebut Harsono telah mengerjakan puluhan karya dalam medium yang berbeda-beda (instalasi, lukisan, foto, dan video). Sejumlah idiom yang berulang muncul secara bervariasi dalam karya-karya yang berbeda memberi petunjuk bagaimana Harsono bekerja dengan gagasan dan pemikiran yang terus-menerus ia geluti. Ada juga pergeseran fokus, percabangan, perluasan dan pendalaman gagasan yang menarik untuk dibandingkan dengan karya-karya Harsono sebelumnya.

Pameran Kita Ingat Maka Terjadilah (Things Happen When We Remember) tersusun atas tujuh karya Harsono yang telah dipamerkan di sejumlah pameran di Jakarta, Yogyakarta, Roma dan Hong Kong, sejak 2011. Keinginan untuk menampilkan kembali karya-karya ini dalam konfigurasi baru menunjukkan itikad Harsono untuk tetap membuka diri terhadap tinjauan dan kritik. Pameran ini juga merupakan salah satu upaya untuk menguji praktik artistik Harsono melalui dialog-dialog baru. Sebagai catatan pasca-kegiatan, tulisan ini bukan sekadar pengantar kuratorial. Dengan merespon sejumlah tulisan yang pernah terbit tentang Harsono dan kritik yang muncul selama pameran berlangsung, di sini saya mencoba menempatkan karya-karya dan sosok Harsono sebagai objek perdebatan, sekaligus jalan masuk ke dalam wacana seni rupa kontemporer secara lebih luas.

Warisan Oh Hok Tjoe

Penting untuk melihat kembali dari mana dan bagaimana Harsono mulai terlibat fokus tematiknya selama lima tahun terakhir. Inspirasi awal Harsono datang dari foto-foto tua dalam album peninggalan sang ayah, Oh Hok Tjoe alias Hendro Subagio – seorang juru potret, pendiri studio foto ‘Atom’ di Blitar. Album foto itu sempat tersimpan berpuluh tahun lamanya di ruang tamu, sampai ketika Hok Tjoe meninggal pada 1999, Harsono baru kembali membuka-buka dan lebih serius mencermatinya. Ingatan Harsono tentang foto-foto hitam putih itu memercik keingintahuan yang berlanjut ke dalam sebuah petualangan baru.

Awalnya, foto-foto itu serupa memento mori bagi Harsono, bukan saja karena identik dengan kepergian sang ayah, tapi juga karena gambar-gambarnya yang menyajikan panorama kematian. Sebagian foto-foto merekam gambar tulang-belulang dan tengkorak manusia yang terserak di tanah, atau tersusun dalam suatu konfigurasi tertentu. Ada juga foto-foto yang menampilkan sekumpulan orang yang berpose bersama kumpulan tengkorak itu. Pada sejumlah foto tertera tulisan tangan berwarna putih yang mengindikasikan nama tempat dan tanggal pengambilan gambar.

Harsono akhirnya mengetahui bahwa ayahnya mengambil gambar-gambar itu dari sebuah kegiatan yang disebut ‘ndudah’: penggalian dan penguburan kembali mayat-mayat manusia. Ndudah bukan tradisi baru di Jawa. Sampai hari ini, kegiatan memindahkan sisa jasad manusia dari dalam kuburan masih banyak dilakukan oleh masyarakat untuk alasan-alasan yang berbeda.1 Dalam kepercayaan orang-orang Tionghoa, ritual penguburan keluarga, leluhur atau nenek moyang harus dilakukan dengan layak, demi kehidupan hari ini dan masa depan keturunan sang mati yang lebih baik.

Ketika menelusuri lebih jauh foto-foto itu, Harsono baru sadar bahwa ayahnya meninggalkan arsip yang tidak biasa. Tulang-belulang dan tengkorak itu ternyata merupakan jejak sebuah sejarah kelam. Ia menemukan bahwa ayahnya adalah fotografer yang ditunjuk oleh sekelompok relawan yang mendata dan menguburkan kembali orang-orang Tionghoa yang dibantai sepanjang 1948-1949 di Blitar. Dalam beberapa penulisan, peristiwa pembantaian itu diidentifikasi sebagai dampak dari Agresi Militer Belanda yang melanggar hasil Perundingan Linggarjati (1947). Ketika tentara Indonesia melakukan gerilya dan menjalankan taktik bumi hangus dalam menghadapi tentara Belanda, kaum Tionghoa menjadi sasaran tindakan kekerasan akibat perpecahan politik dan ulah para oportunis dan penyusup yang mengambil kesempatan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

Cerita pembantaian massal yang terpantul pada foto-foto koleksi Oh Hok Tjoe bercampur aduk dengan kekecewaan Harsono yang mendalam terhadap kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta menjelang reformasi 1998 – sebuah peristiwa yang membuatnya merasa ‘dikhianati’.2 Melalui arsip dan wawancara, diketahui kemudian bahwa tulang-belulang dalam foto-foto ayah Harsono digali dari sejumlah tempat yang berbeda, yang lantas dimakamkan kembali secara bersama-sama di Bong Belung, (bong: pemakaman orang Tionghoa; belung / balung: tulang-belulang) di kawasan Karangsari, Blitar. Harsono memulai risetnya dengan mengunjungi Bong Belung. dan menggali informasi sebanyak mungkin. Ia mewawancarai penduduk setempat, dan sejumlah warga keturunan Tionghoa yang berhasil selamat dari peristiwa pembantaian. Prosedur ini, seperti dikatakannya, adalah bagian dari suatu ‘riset’.

Riset Harsono berlanjut sampai pada penelusuran cerita-cerita sejarah pembantaian etnis Tionghoa yang terjadi pada masa lain, dan di tempat-tempat lainnya di Indonesia. Selain bepergian dan melakukan banyak wawancara, ia terus mengumpulkan dan mempelajari buku-buku tentang sejarah etnis Tionghoa dan dokumen tentang peran tokoh-tokoh Tionghoa dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejumlah pemakaman korban pembantaian massal di kota-kota lain di Jawa (Muntilan, Yogyakarta, Kediri, Nganjuk dan Tulungagung) juga ia kunjungi dan ziarahi. Selain itu, Harsono juga mulai menggali cerita-cerita seputar sejarah diri, nama dan keluarganya. Ia menemukan bagaimana ingatan atau sejarah personalnya juga beririsan dengan sejarah kolektif.

Reproduksi Tanda-tanda

Salah satu cara strategi artistik yang ditempuh Harsono dalam proyek ini adalah dengan ‘mereproduksi’ tanda-tanda yang ia temukan sepanjang risetnya. Ia banyak menyalin tanda-tanda itu secara langsung, lalu mengkonstruksinya ke dalam gubahan karya yang dibubuhi tafsir personal. Ini bukanlah metode baru dalam perjalanan artistik Harsono. Dalam banyak karya Harsono pada 1970-an, pemanfaatan benda-benda sehari-hari sangat menonjol. Pada awal 2000-an, untuk rangkaian karya cetak grafis Harsono dalam pameran tunggalnya, Displaced, misalnya, ia memanfaatkan citra-citra temuan fotografis dan digital yang ia kumpulkan dari berbagai situs internet.

Merunut lebih jauh ke belakang, Harsono adalah salah satu seniman Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia yang mempelopori pendekatan ‘anti-lirisisme’. Sanento Yuliman mendefinisikan ‘lirisisme’ sebagai suatu kecenderungan seni lukis yang pernah dominan di Indonesia pada 1980-an, di mana seorang seniman memproyeksikan getaran perasaan dan ‘dunia dalam’-nya melalui pendekatan emosional dan subjektif.3 Dalam paradigma ini, dunia luar adalah sesuatu yang harus disaring dan ditransformasikan ke dalam dunia simbolik dan puitik—kebanyakan melalui abstraksi. Sebaliknya, seniman-seniman anti-liris justru berupaya menghilangkan filter dan transformasi itu, tidak hanya dengan cara mengadopsi ‘bahasa’ benda sehari-hari, tapi juga menghadirkannya kembali apa adanya di ruang pamer. Ada kecenderungan kuat untuk memanfaatkan bahasa visual yang langsung dan lugas yang, meskipun seringkali terlihat sederhana, terbangun atas pertimbangan yang berlapis-lapis.

Dalam kurun lima tahun terakhir, Harsono telah menggunakan foto-foto koleksi ayahnya berulang kali dalam beberapa rangkaian karya yang berbeda. Ia telah mengekspos gambaran-gambaran foto hitam-putih itu ke dalam lukisan-lukisan berukuran besar dengan jukstaposisi dan teks-teks yang menegaskan konstruksi makna baru. Dalam The Erased Time, misalnya, Harsono pernah menampilkan foto-foto itu dalam instalasi ruang gelap yang diselimuti nuansa merah mencekam. Sebagian citraan tengkorak diperbesar ke dalam neon box, sementara sebagian foto ndudah yang lain dipajang dalam bingkai-bingkai kayu yang tersusun di dinding.

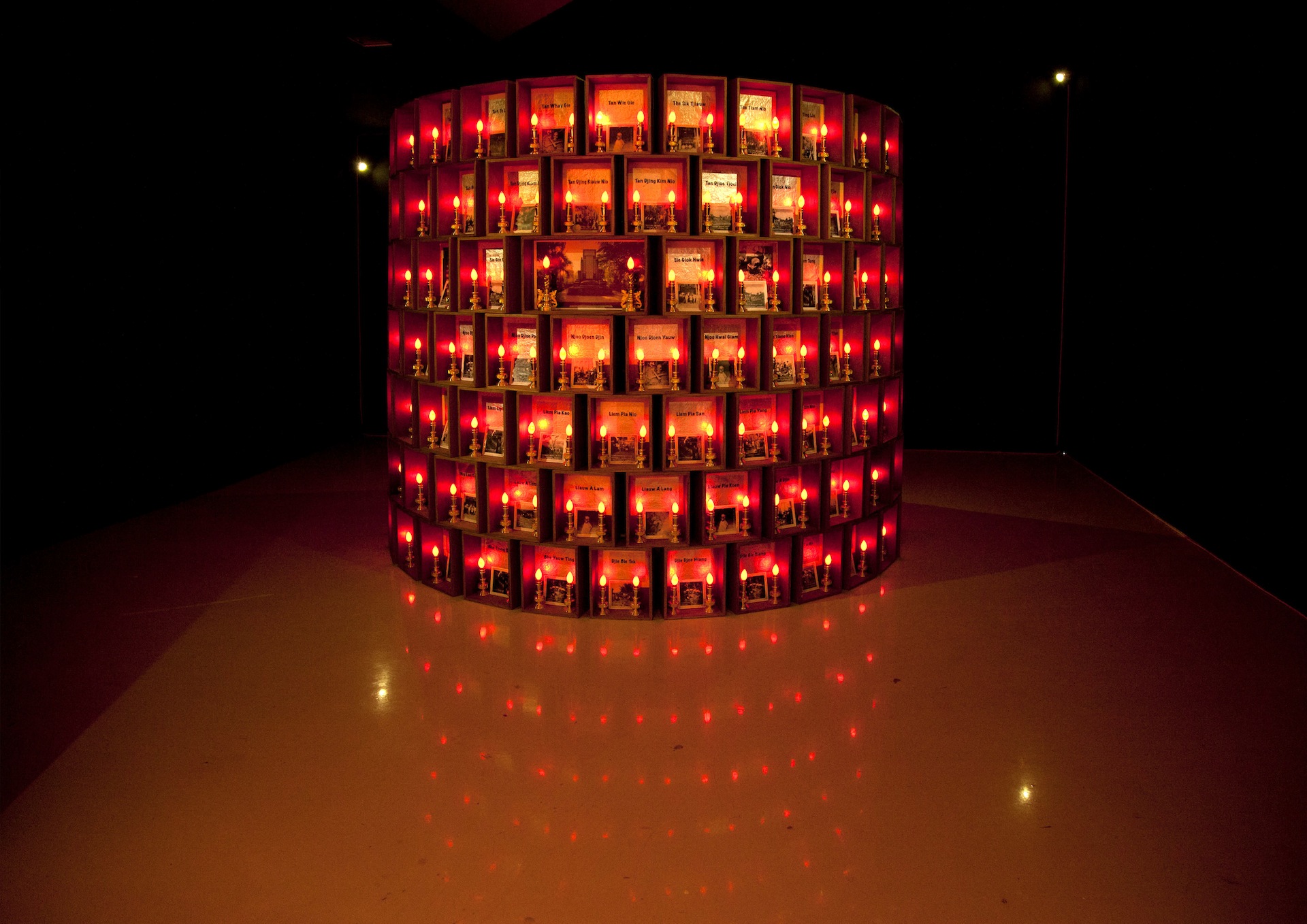

Dalam pameran ini, Harsono mereproduksi dan menghadirkan kembali foto-foto Oh Hok Tjoe dalam instalasi Monumen Bong Belung (2011). Ia menyusun puluhan kotak kayu yang masing-masing memuat nama-nama latin setiap korban, selembar foto dan sepasang lampu sembahyang. Tidak sekadar membangun kembali monumen pengingat, ia menyusun karya ini sedemikian rupa sehingga nama setiap korban menempati ‘altarnya’ masing-masing. Jika di situs Bong Belung yang sesungguhnya, ratusan tengkorak dan ribuan keping tulang-belulang para korban disatukan dan bercampur dalam satu liang kubur saja, Monumen Bong Belung Harsono menghadirkan penghormatan terhadap ‘individu’ sang mati.

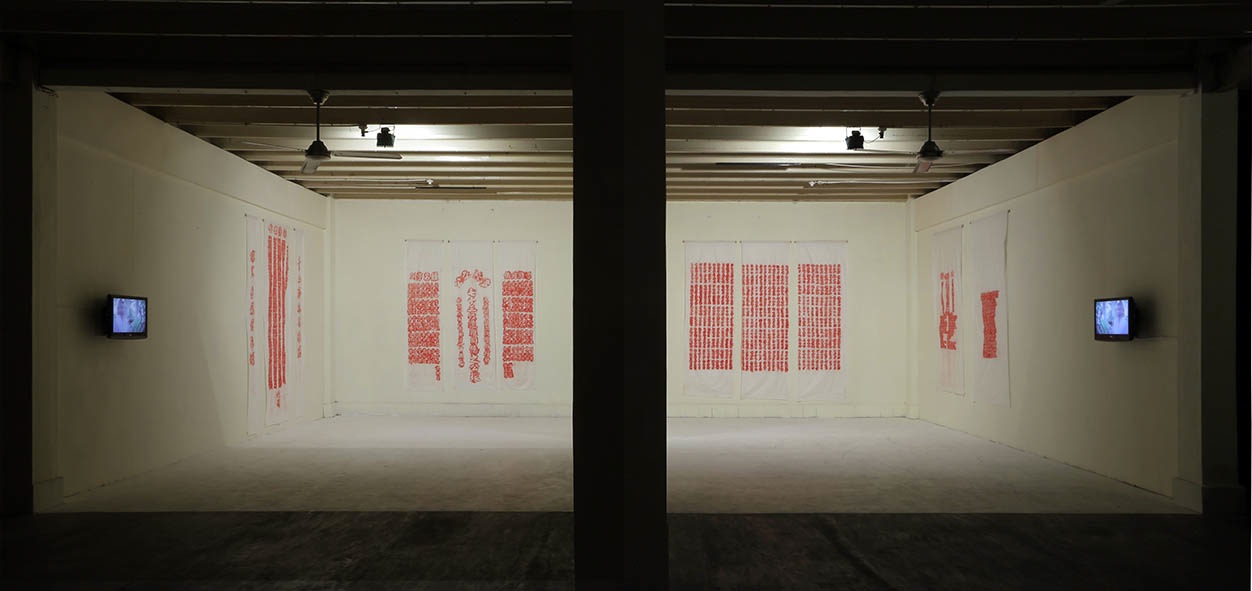

Metode ‘menyalin’ dan mereproduksi juga nampak jelas pada Rewriting on the Tomb (2013). Harsono melakukan performans di lima lokasi pemakaman massal di Jawa, dengan cara menggosokkan krayon merah pada kain putih yang disampirkan pada batu nisan. Hasilnya adalah pahatan nama-nama dalam aksara Cina yang tercetak secara tegas dan kontras. Di dalam ruang pamer, kelima kain putih itu dipajang berjajar dan bersanding dengan rekaman performans yang ia sunting ke dalam video A Pilgrimage to History (2013) dan wawancaranya dengan sejumlah narasumber. Secara menyeluruh, konfigurasi ini memunculkan ketegangan antara sikap berkabung yang khidmat dengan nuansa saintifik seorang peneliti atau sejarawan yang tengah menggali informasi. Hendro Wiyanto menganggap kedua karya ini sebagai upaya sublim Harsono untuk memberi tempat pada ‘sang ganjil’ yang terbungkam dan terpinggirkan.4

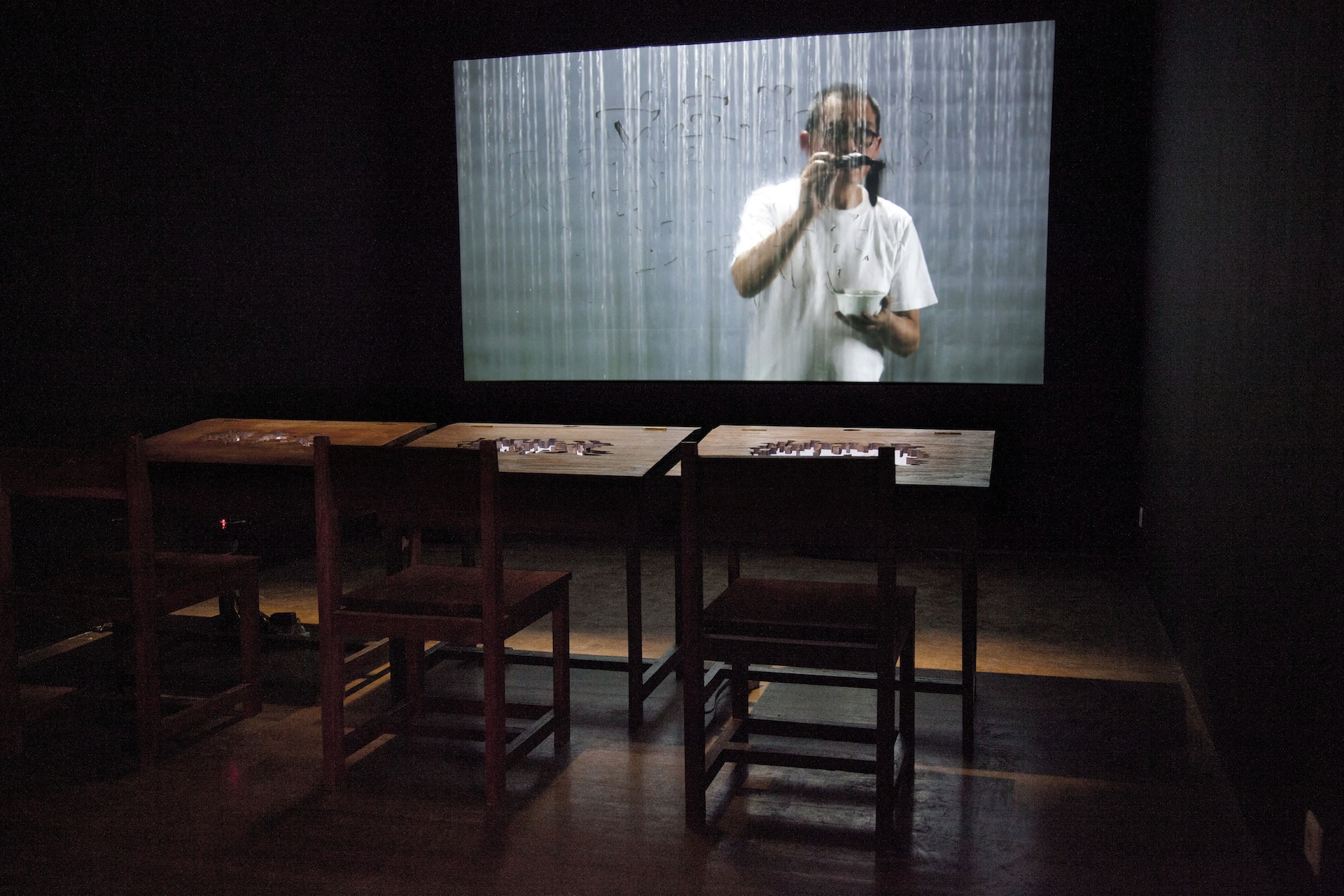

Instalasi Writing in the Rain (2011) berangkat dari sejarah personal Harsono sebagai salah satu dari sekian juta orang Indonesia keturunan Tionghoa yang harus mematuhi kebijakan Orde Baru tentang penggantian nama pada tahun 1967. Salah satu elemen dalam karya ini adalah video kanal tunggal yang diulang (looped), yang memperlihatkan dirinya tengah menuliskan nama masa kecilnya, ‘Oh Hong Bun’ dalam aksara Tionghoa. Harsono berdiri menghadap pemirsa, menumpuk aksara-aksara pada permukaan layar, hingga nyaris menutupi gambaran sosoknya sendiri. Dengan kuas dan tinta hitam, ia menulis dengan pelan-pelan dan hati-hati. Tumpukan nama-nama itu seolah hendak memberikan suatu penegasan tentang kehadiran. Namun pada suatu momen, muncul air yang mengucur bagai hujan, yang dengan segera meluruhkan aksara-aksara itu menjadi genangan cairan hitam di lantai.

Penulisan nama dalam Writing in the Rain berhubungan dengan upaya Harsono untuk mengenali kembali dirinya, dengan mengingat kembali aspek ke-Cina-an yang pernah melekat kuat padanya semasa kecil. Namun seperti yang ia kisahkan, pada dasarnya ia tak mengenal budaya Tionghoa dengan baik. Dalam performans itu ia mengeja, mengingat aksara-aksara yang sudah lama tak digunakan untuk menulis namanya. Pemilihan video (dan) performans sebagai medium berbasis waktu memperkuat gagasan tentang kesementaraan. Adegan penghapusan yang diteruskan dengan pengulangan video yang simultan dan tanpa jeda (looped) pada akhirnya memunculkan konotasi ketakpastian, atau bahkan ‘kesia-siaan’: aksara-aksara itu ditulis, tersapu oleh kucuran air, ditulis lagi, terhapus lagi. Begitu seterusnya. Khadiran lafal ‘Oh Hong Bun’ dapat terbaca hanya untuk beberapa saat saja. Harsono bagaikan Sisyphus, atau Uroboros, yang ‘terjebak’, atau ‘menjebak dirinya sendiri’, di dalam jalur pencarian yang melingkar tak berkesudahan.

Siapa Saya/Kami/Kamu/Mereka?

Menyusul bubarnya GSRBI pada 1979, Harsono terlibat intens dengan sejumlah proyek artistik yang merespon langsung persoalan-persoalan di masyarakat. Ia banyak mengunjungi lokasi-lokasi ‘pembangunanisme’ (developmentalism) Orde Baru berdampak pada marjinalisasi dan represi terhadap komunitas tertentu. Meskipun tidak pernah meragukan kemampuan teknologi virtual, seperti internet, untuk memberikan informasi yang tak dapat terjangkau secara fisik, Harsono menganggap bahwa observasi empirik sangat penting untuk menguji terus-menerus sensibilitas sosialnya sebagai seniman. Ia percaya bahwa material dan gagasan artistik selalu ada di ‘luar sana’, dan oleh karena itu harus ditemukan dan ditangkap dengan cara ‘terjun langsung ke lapangan’. Kedekatannya dengan sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat pada 1980-an banyak memberikan pengaruh pada cara kerja ini.

Hendro Wiyanto mencatat bagaimana kesenian Harsono sepanjang 1980-an banyak merupakan refleksi kritis terhadap kerusakan ekologis yang berdampak pada ketimpangan sosial.5 Di antaranya adalah instalasi Pagar Tripleks dan Hutan Kita (1982) di Parangtritis, Yogyakarta, dan terutama proyek Seni Rupa Lingkungan – Proses 85 (1985) bersama Gendut Riyanto, Harris Purnomo, Bonyong Munni Ardhi, dkk. yang merespon isu pencemaran laut oleh merkuri di kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta. Bersama seniman-seniman yang lebih muda seperti Moelyono dan Semsar Siahaan, Harsono juga menggarap karya-karya kolaboratif yang menyuarakan kritik terhadap persoalan-persoalan aktual seperti hak-hak buruh dan keadilan politik.6 Karya Harsono lainnya yang menempuh metode kerja yang sama adalah Suara dari Dasar Bendungan (1994), yang berawal dari risetnya tentang masyarakat yang terusir karena proyek pembebasan lahan di Sampang, Madura.

Harsono mengakui bahwa karya-karyanya pada awal 2000-an dibuat dengan oreintasi yang berbeda dengan masa sebelumnya.7 Realitas pasca-reformasi 1998 telah memberinya pelajaran penting tentang ekspresi seni dan konteks sosial-politik. Reformasi 1998 menjadi momen penanda beralihnya orientasi artistik seniman-seniman Indonesia kepada tema-tema sosial politik. Namun ketika kebebasan berekspresi dirayakan secara berlebihan, praktik seni kritis justru dihadapkan pada krisis. Kritik sosial-politik melalui kesenian jatuh ke dalam slogan-slogan yang semu, banal dan kosong. Pada titik yang ekstrim, karya-karya seni hanyalah suatu amplifikasi tajuk utama berita-berita politik di media massa di tengah gaduhnya suara-suara tentang ‘reformasi’.

Harsono pernah berada pada titik di mana ia merasa harus mengambil jarak dengan praktik seni yang sebelumnya ia tekuni, terlebih lagi ketika kenyataan sosial yang semula menjadi sumber inspirasi, justru membuatnya terasing. Namun, di sisi yang lain, peristiwa kerusuhan dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di sekitar momen Reformasi 1998 masih terus mengusik pemikirannya. Dalam percakapannya dengan Wiyanto, Harsono mengemukakan: “Saat itu, Mei 1998, saya diliputi oleh kemarahan, ketakutan, dan kekecewaan sebagai seorang keturunan Cina yang merasa bahwa orang-orang Cina di Indonesia selalu menjadi korban dari kerusuhan-kerusuhan politik. […] Kemarahan, rasa takut dan kekecewaan inilah yang mendorong saya untuk melakukan refleksi terhadap penciptaan yang saya lakukan selama ini. Refleksi ini pada akhirnya sampai pada sebuah pertanyaan yang akan menjadi landasan penciptaan saya berikutnya, yaitu ‘siapa saya’…”8

Perubahan orientasi itu juga pernah Harsono tegaskan dalam sebuah pernyataaan yang ditulisnya pada 2003: “[…] saya merasakan kehilangan tempat berpijak dan merasa terasing di tengah-tengah masyarakat saya sendiri. Masyarakat inilah yang dulu pernah saya anggap sebagai kelompok yang harus diperjuangkan melalui kesenian. Saya pun merasa asing dengan orang-orang yang dulu saya anggap mempunyai visi perubahan yang sama. Dalam ketelanjangan dan kepolosan yang diperlihatkan melalui perilaku mereka, tiba-tiba saya bertanya, siapakah sebenarnya mereka? Dalam perubahan seperti ini, saya mencoba melihat kembali diri saya.”9

Di sini saya ingin kembali kepada pertanyaan yang saya kemukakan di awal: Dengan ‘landasan penciptaan baru’ itu, sejauh mana karya-karya Harsono dapat dikatakan berubah? Tan Siu Li pernah menulis bahwa transisi Harsono pada awal 2000-an terletak pada penggunaan medium, bahan dan presentasi karya seninya.10 Memang benar, dalam sepuluh tahun terakhir Harsono mulai lebih sering melukis dan membuat cetak grafis, meskipun instalasi, video dan performans masih ia kerjakan juga. Figur perempuan, potret diri, atau foto-foto keluarganya juga merupakan idiom baru yang muncul pada masa ini. Pergeseran lainnya juga nampak pada aspek metafor yang berhubungan dengan perubahan sosio-kultural di Indonesia. Ketika peristiwa kekerasan sudah dieksploitasi sedemikian rupa sebagai taktik pemasaran media massa yang efektif, Harsono justru memanfaatkan metafor untuk menghindari kebanalan, seperti dalam caranya menampilkan jukstaposisi antara ‘keindahan’ dan ‘kekerasan’, melalui idiom kupu-kupu, sebagai makhluk bersayap yang cantik, dengan jarum-jarum yang merajam serangga itu dengan keji.

Baik Siu Li maupun Wiyanto nampaknya meyakini bahwa pernyataan tentang landasan penciptaan baru Harsono benar-benar didorong oleh keinginan untuk menjawab pertanyaan ‘siapa saya’. Meskipun terdengar sederhana, kita tahu selama berabad-abad, para pemikir kuno Timur maupun Barat, para psikoanalis, eksistensialis, sosiolog, antropolog, spiritualis dan seniman telah mengajukan jawaban berbeda-beda, dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda pula, untuk pertanyaan itu. ‘Siapa saya’ adalah pertanyaan klasik yang idiosinkratik. ‘Saya’ sepertinya tetaplah misteri universal yang akan terus relevan untuk manusia gali sampai akhir jaman.

Jawaban Harsono atas pertanyaan itu tentu penting untuk kita lihat dalam manifestasi karya-karyanya. Akan tetapi, penting pula untuk menelisik dalam kerangka apa sesungguhnya pertanyaan itu Harsono ajukan. Salah satu petunjuk penting adalah pernyataan tentang peristiwa kekerasan pada etnis Tionghoa pada 1998 yang masih membayangi Harsono ketika ia ‘mencoba melihat kembali dirinya’. Dari situ saya menduga, jikapun ada yang disebut Wiyanto sebagai ‘pencarian baru’ untuk ‘melihat diri’, cara-cara Harsono masih cenderung bersifat ‘eksternal’ ketimbang ‘internal’. Pertanyaan ‘Siapa saya’ yang Harsono ajukan setelah 1998 nampaknya tidak jauh berbeda dengan yang ia nyatakan pada 1996 dalam sebuah pengantar untuk sebuah lokakarya di Yogyakarta: “[…] dimulai dengan sebuah pertanyaan “Siapa saya”… “Saya seorang perupa”. Untuk sementara barangkali cukup. Tetapi, pertanyaan ini bisa berarti juga mempertanyakan keberadaan kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dan profesi kita dalam masyarakat.”11

Meskipun Harsono ingin memberi jarak antara praktik artistiknya dengan realitas atau dunia ‘di luar dirinya’, karya-karyanya setelah 1998 tidak serta-merta menyelam masuk ke ‘dunia dalam’ yang serba liris, emosional dan subyektif. Saya menyetujui pendapat Wiyanto yang menulis bahwa Harsono tak mungkin bisa mengikis habis seluruh kecenderungan kritisnya, hanya melalui sebuah kelokan pertanyaan tentang ‘diri’ (self).12 Selain itu, dalam karya-karya Harsono, yang muncul bukanlah ‘diri’ yang esensial (yang meyakini bahwa ada nilai-nilai individual tersembunyi yang pasti, tetap dan statis). Kita tahu bahwa gagasan esensialisme identitas semacam itu pula yang Harsono tolak ketika ia mendeklarasikan Seni Rupa Baru Indonesia sebagai sebuah gerakan avant-gardisme.

Pencarian Harsono—misalnya dalam pameran Titik Nyeri (2007); Aftertaste (2008), dan Surviving Memories(2009)—tetap menunjukkan suatu refleksi, kalau bukan kontemplasi, tentang oposisi-oposisi sosial: antara ‘saya’, ‘kamu’, ‘mereka’, ‘kami; dan ‘kita’. Meskipun memunculkan idiom-idiom baru, kesenian Harsono masih menunjukkan upaya-upaya untuk menghubungkan ‘yang personal’ dan ‘yang sosial’. Pada karya-karya yang secara jelas menggambarkan potret dirinya (misal: Jarum dalam Mimpiku, 2003; atau Berguguran, 2007) sebenarnya kita tengah melihat sosok seniman sebagai representasi dari suatu entitas kolektif. Di hadapan karya Harsono pandangan kita dibiarkan keluar masuk melalui lubang-lubang yang bocor pada lapisan pembatas antara ‘saya’/‘kami’ dan ‘kamu’/’mereka’, antara ‘diri’ dengan ‘liyan’.

Saya berpendapat bahwa dalam konteks proyek ndudah, foto-foto Oh Hok Tjoe, biografi Harsono dan keluarganya pada akhirnya menjadi ‘sekadar’ jalan masuk untuk membicarakan konstruk, formasi dan representasi identitas suatu komunitas, yakni etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam konteks sejarah sosial di Indonesia sebelum 1998, peristiwa pembantaian dan kekerasan menempatkan etnis Tionghoa pada posisi yang kurang lebih sama dengan para ‘korban’ kekerasan pada masa Orde Baru. Dengan kata lain, dalam proyek-proyek Harsono (di Luar batang, Sampang maupun situs-situs bong belung) ada kecenderungan kuat untuk melakukan pembelaan pada eksistensi liyan.

Sampai di sini, kita bisa beroleh kesimpulan bahwa karya-karya Harsono sebelum dan setelah 1998, dan setelah proyek ndudah (2009), menunjukkan konsistensinya untuk menyentuh persoalan-persoalan sosio-politis. Analisa terhadap rangkaian karya Harsono bisa mengarah ke dalam dua kemungkinan yang berseberangan tentang ‘konsistensi’. Pertama, bahwa Harsono adalah seniman yang konsisten, dalam pengertian mampu untuk mempertahankan suatu prinsip, fokus konseptual dan tematik dalam waktu yang lama. Namun, dari perspektif kedua, kita juga bisa bertanya: Apakah ‘konsistensi’ itu juga menunjukkan ‘kegagalan’ Harsono untuk menempuh suatu transisi dan perubahan? Kita tentu ingin mengetahui sejauh mana proyek ndudah benar-benar telah menciptakan jarak dengan realitas sosial-politik seperti yang ia inginkan.

Riset Lapangan dan Penciptaan Seni

Dalam suatu wawancara yang mengiringi persiapan pameran ini, saya membuka percakapan saya dengan Harsono dengan menyinggung tesis Hal Foster tentang praktik seni rupa kontemporer dengan tendensi ‘etnografis’. Topik itu relevan, mengingat dalam riset-risetnya Harsono melakukan observasi, wawancara, interaksi, melakukan dokumentasi dan pencatatan untuk mendapatkan data-data dari persentuhan langsungnya dengan kelompok-kelompok sosial di sejumlah lokasi tertentu. Foster menganggap bahwa kecenderungan seniman-seniman kontemporer untuk menempuh riset lapangan tentang suatu komunitas (terutama para liyan dalam pengertian yang luas) menunjukkan suatu ‘tikungan antropologis’ dalam praktik seni rupa. Dengan mengadopsi metode dan pandangan yang melihat kebudayaan, realitas dan komunitas sosial sebagai objek / teks, seni rupa kontemporer akhir abad ke-20 telah memperluas praktiknya ke dalam ranah (domain) antropologi.

Kritik Foster tidak ditujukan kepada praktik ‘seni etnografis’ secara umum. Ia mengkritik terutama proyek-proyek seni tapak-khas / site-specific ‘pesanan’ yang berpotensi menjadi alat dari suatu institusi atau patron seni untuk melegitimasi posisi politik atau ekonomi mereka di dalam medan sosial. Ia menggambarkannya dengan sebuah skenario yang terjadi dalam pameran-pameran blockbuster internasional, di mana seniman-seniman terjun ke wilayah-wilayah geografis atau etnografis baru, bekerjasama atau berkolaborasi dengan komunitas-komunitas liyan, yang pada titik ekstrim dianalogikan sebagai barang jadi (ready made) yang ‘mengandung representasi’.13 Dalam proyek-proyek berbasis komunitas, kerja seniman, yang secara tradisional intentik dengan ‘pencipta objek’, bertransformasi menjadi investigator, penyuluh (educator) dan kolaborator bagi kelompok sosial / budaya yang mereka hampiri.

Dalam kaitan dengan tesis tersebut, saya bertanya kepada Harsono: sejauh mana seorang seniman yang melakukan riset dapat bertindak sebagai ‘peneliti’, atau bahkan ‘pengarang’ yang memiliki otoritas untuk menjelaskan kebudayaan atau keadaan suatu komunitas? Bagaimana metode yang harus ditempuh oleh seorang seniman/peneliti sehingga ia tidak terjebak pada suatu praktik ‘peliyanan’ (othering) yang artifisial?

Pada bagian esai ini saya ingin menghubungkan ihwal ‘riset etnografis’ dengan kritik lain yang dikemukakan Asmudjo Jono Irianto pada artist talk pameran Things Happen when We Remember.14 Irianto menganggap bahwa penjelasan Harsono yang komprehensif mengenai studinya tentang kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia justru ‘mengecilkan’ kehadiran karya-karya yang ada di dalam ruang pamer. Bukankah dengan longgarnya sensor pemerintah pasca-1998 sejarah-sejarah gelap dapat lebih mudah didapatkan melalui buku-buku? Ia skeptis terhadap potensi transformatif yang dibayang-bayangkan oleh seniman dapat dilakukan oleh (pameran dan karya) seni, karena terbukanya akses informasi, telah tumbuh pemahaman khalayak (common sense) yang lebih baik tentang sejarah kekerasan di Indonesia. Secara tidak langsung, ia juga mempertanyakan konotasi ‘riset’ dalam seni rupa yang secara sempit diartikan dengan metode observasi empirik dan etnografis.

Saya sependapat dengan Irianto mengenai sempitnya pemahaman tentang riset artistik di Indonesia. Seharusnya cara-cara untuk memahami realitas / dunia tidak hanya ditentukan oleh metode observasi empirik. Riset pada dasarnya merupakan berbagai upaya sistematis yang ditempuh untuk mencapai pengetahuan. Artinya, tidak hanya mereka yang ‘terjun ke lapangan’, seniman-seniman berbasis kerja studio pun, pada dasarnya, melakukan riset dengan metode yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, ketidakpopuleran istilah ‘riset artistik’ juga berhubungan dengan relasi kuasa antara paradigma dominan dan bahasa. Dalam dunia akademik saat ini, istilah riset bahkan masih jarang digunakan untuk menyebut kerja para seniman (riset seni cenderung identik dengan penelitian sejarah atau kritik seni). Secara historis, gejala ini mencerminkan inferioritas wacana dan praktik seni di hadapan dominasi saintisme dan positivisme, terutama ketika sains, dan berakar pada perkembangan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang dibentuk semata-mata sebagai disiplin kelimuan instrumental. Pada masa Orde Baru istilah ‘riset’ lebih sering digunakan dalam domainnon-artistik, terutama sains dan teknologi, karena kerja seniman dianggap ‘kurang sistematis’, terlalu berbasis pada intuisi dan imajinasi.

Harsono memang banyak menempuh riset-riset yang bersifat antropologis, sosiologis dan etnografis. Akan tetapi saya berpendapat bahwa riset-riset itu ia tempuh bukan semata-mata sebagai suatu validasi metodologis terhadap praktik artistiknya, apalagi demi tuntutan untuk terlihat ‘saintifik’. Sebelum 1998, motif politik dalam riset-riset Harsono cenderung kuat. Ia mencari ‘kebenaran’ yang bisa diungkapkan oleh seni rupa, tapi bukan kebenaran yang ‘diproduksi’ oleh wacana estorik seni rupa itu sendiri. Pada 1980-an, Harsono dan kawan-kawan memang mengadopsi metode-metode dalam ilmu sosial, tapi bukan metode yang secara formal maupun instrumental mendukung kekuasaan dominan.15 Sebaliknya, ia ingin membongkar kepalsuan-kepalsuan yang menopengi rezim itu, menelanjanginya secara kritis melalui ‘sistematika kerja’ yang berbeda dengan pola kerja seniman-seniman studio. Ia menempuh riset untuk menghindari cara-cara seni untuk menghampiri realitas secara subjektif atau imajinatif, karena “…persoalan-persoalan di masyarakat adalah sesuatu yang sangat riil”.7

Pengaruh paradigma ilmu sosial ke dalam praktik seni rupa Indonesia memang gejala yang cenderung tak terhindarkan, khususnya ketika seniman-seniman menjadikan masyarakat, beserta berbagai problematika di dalamnya, sebagai pokok-soal dalam karya-karya mereka. Dalam pengantarnya untuk Biennale Seni Rupa Jakarta IX (1993), Jim Supangkat menyitir Goenawan Mohamad yang mengatakan bahwa perkembangan seni rupa Indonesia ketika itu telah ‘dijajah’ oleh ilmu-ilmu sosial.16 Hal itu, menurut Supangkat, disebabkan oleh penulis-penulis dan pengamat seni rupa yang kebanyakan berlatar belakang disiplin ilmu sosial. Supangkat pernah menengarai bagaimana seniman-seniman GSRBI (termasuk Harsono) “[…] berusaha keras untuk mengikuti pemikiran ahli-ahli ilmu sosial itu.”17 Namun ia juga menandai munculnya kecenderungan para seniman pasca-GSRBI untuk ‘mendemistifikasi’, bahkan meninggalkan paradigma-paradigma ilmu sosial itu, terutama ketika teori-teori posmodernisme mulai dibicarakan di Indonesia.

Kenyataannya, kecenderungan ‘kerja lapangan’ tidak hanya berhenti pada seniman-seniman GSRBI. Moelyono, seorang sahabat sekaligus kolaborator Harsono, pernah merumuskan ‘Seni Rupa Penyadaran’ untuk proyeknya dengan orang-orang di kampung Brumbun dan Nggerangan, Tulungagung pada 1988.18 ‘Riset’ juga istilah yang digunakan oleh Rumah Seni Cemeti di Yogyakarta, dalam hal ini oleh Mella Jaarsma dan Nindityo Adipurnomo, dalam program-program yang mereka kuratori sejak awal 1990-an.19 Di Bandung, karya-karya Tisna Sanjaya, terutama proyek Imah Budaya-nya di Cigondewah, adalah proyek tapak-khas yang sejak pertengahan 2000-an dilakukan melalui riset untuk merespon langsung problem sosial dan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam sejumlah proyek generasi seniman yang lebih baru, seperti ruangrupa di Jakarta, dan Mes56 di Yogyakarta, riset lapangan juga ditempuh dengan melakukan interaksi langsung dengan lingkungan dan komunitas sosial tertentu. Tentu, perlu telaah lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana apa yang mereka lakukan memiliki kesinambungan historis dengan GSRBI, dan tidak jatuh pada riset ‘pseudo-etnografis’, seperti dikritik oleh Foster.

Dalam karya-karya Harsono sebelum 1998, misalnya Suara dari Dasar Bendungan (1993), terdapat wilayah irisan yang efektif antara ilmu sosial dan praktik artistik. Metode etnografis menjadi benar-benar berdaya sebagai instrumen untuk memabngun gagasan seniman maupun mengungkap represi yang dilakukan penguasa. Pertanyaan tentang otoritas seniman sebagai perwakilan suara komunitas ia jawab dengan metode pengamatan partisipatoris yang berangkat dari empati. “Empati adalah modal dasar untuk seniman dalam menjawab persoalan-persoalan etis. Tanpa empati, komunitas hanya akan menjadi objek yang tidak bersuara. Karya seni pun akan menjadi kering,”7 katanya dalam wawancara. Dalam sejumlah tulisannya, Harsono memang selalu menekankan bahwa seniman adalah bagian dari masyarakat.20 Seniman bukanlah pusat, ataupun subjek yang paling otoritatif, dan alih-alih, harus belajar banyak dari masyarakat. Ketika ‘terjun ke lapangan’, jarak antara seniman dengan komunitas atau kelompok sosial, harus dipangkas melalui dialog, interaksi, peleburan dan keterlibatan langsung yang intens 7.

Dalam karya-karya Harsono reproduksi tanda-tanda adalah salah satu upaya untuk menghadirkan bahasa yang mudah difahami baik oleh komunitas di ‘lapangan’ maupun publik seni di ruang pamer. Saya menyetujui pandangan Rath, yang mempertajam rumusan Harsono tentang ‘seni kontekstual’ sebagai cara-cara untuk memadukan bahasa simbol dan material lokal dengan kerangka-kerangka artikulasi dan mode representasi baru untuk kepentingan bersama yang didasarkan pada dialog antara seniman dengan masyarakat.21 Rath menyitir pandangan Anthony Kwame Appiah tentang ‘etika universal’ sebagai dasar-dasar yang penting untuk melihat karya-karya Harsono baik sebagai hasil dari suatu produksi artistik maupun proses investigasi sosial. Ia juga melihat bagaimana ihwal ‘kondisi penindasan’ karya-karya Harsono bisa diletakkan sebagai ‘objek’ yang melulu terikat pada subjek seniman ataupun komunitas tertentu, melainkan sebagai representasi dominasi kekuasaan yang hadir di mana-mana (omnipresent).

Masa Lalu sebagai ‘Objek’

Jika Wiyanto dan Siu Li mengatakan bahwa ‘kelokan baru’ dalam karya-karya Harsono setelah 1998 terletak pada orientasi tentang ‘kedirian’ (self), saya ingin menambahkan bahwa terutama dalam proyek ndudah Harsono sesungguhnya juga tengah menjelajahi tikungan metodologis baru. Harsono memang berangkat dari foto-foto yang menggambarkan kematian dan korban. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, ‘objek’ yang sesungguhnya Harsono hadapi adalah masa lalu yang menaungi foto-foto itu. Metode riset historis menjadi penting, karena ia tidak hanya berhadapan dengan jarak spasial yang memisahkannya dengan situs kekerasan dan makam korban, tapi juga kondisi temporal yang memisahkannya dengan konteks waktu kejadian. Di sini kita faham bagaimana Harsono memperlakukan metode, yakni sebagai konsekuensi dari objek dan gagasan.

Kritik Irianto sepertinya tidak didasarkan pada kebutuhan untuk memahami karya-karya Harsono dalam pameran ini sebagai suatu hasil dari proses riset historis. Dalam hemat saya, sesungguhnya bukan penjelasan atau narasi Harsono yang ‘mengerdilkan’ karya-karya dalam ruang pamer, melainkan penilaian Irianto sendiri, yang justru lebih terpesona oleh narasi tekstual ketimbang karya-karya itu. Seolah ada pemisahan yang tegas antara ‘yang visual’ dan ‘yang tekstual’, Irianto terbawa pada suatu suasana kekerasan masa silam yang, meskipun sudah diketahui khalayak, mendapatkan penegasan kembali lewat riset Harsono.

Respon Irianto pada saat artist talk menunjukkan keberhasilan Harsono dalam melakukan regresi historis. Bagaimanapun, masa lalu bukanlah objek yang bisa dikenali melalui pendekatan empirik, melainkan melalui data-data yang seringkali asing dan berjarak. ‘Kebesaran’ narasi Harsono, harus diakui, bukan saja menyangkut pokok-soal kematian ratusan manusia, melainkan juga pada bagaimana masa lalu didekati, ditelaah, ditafsirkan dan dijelaskan sebagai ‘kebenaran sejarah’. Pada titik itu pula, skeptisisme Irianto terhadap perubahan yang bisa dilakukan oleh seni, menjadi paradoks. Bukankah narasi Harsono yang menggugah itu adalah bagian dari kemampuan seniman untuk mengubah kesadaran? Seperti dalam karya-karya sebelum proyek ndudah, apapun yang Harsono kerjakan sepertinya tak mungkin lepas dari keyakinannya tentang heteronomi, ketimbang otonomi. Karya-karya Harsono membuktikan bagaimana praktik seni akan selalu bersandar kepada wacana lain di luar seni. Harsono menempuh riset sejarah untuk mengatasi keterbatasan diskursus dan logika seni yang sempit, seperti dalam anggapan bahwa gagasan dalam sebuah karya seni dapat terjelaskan lewat tampilan visualnya belaka.

Dalam ndudah, Harsono mendekati masa lalu melalui dua lorong sekaligus, yakni ingatan dan sejarah. Bukan kebetulan, dua lorong ini berseberangan, jika kita mematok sejarah versi Orde Baru yang selama tigapuluh dua tahun cenderung represif dan meminggirkan ingatan-ingatan kaum minoritas dan marjinal. Harsono sepertinya berhasil mempertemukan dua lorong itu di dalam sebuah persimpangan, kalau bukan irisan: antara ingatan personal dengan sejarah besar yang hegemonik. Ariel Heryanto pernah menulis bagaimana etnis Tionghoa di Indonesia dibentuk oleh politik Orde Baru yang menciptakan kontradiksi dalam identitas mereka sebagai kaum minoritas.22 Di satu sisi, etnis Tionghoa terus-menerus distigmatisasi sebagai kasta paria, sebagai simpatisan dan aktivis komunis, sebagai liyandalam sejarah politik pasca 1965.23 Selain dipaksa untuk mengganti nama Tionghoa, mereka juga tidak diberi hak yang sama dalam perolehan posisi pemerintahan.

Di sisi yang lain, melalui rezim ekonomi yang didukung oleh Blok Barat pada masa Perang Dingin, Orde Baru juga berhasil menciptakan aikon-aikon dan aktor-aktor ekonomi yang kuat dari etnis Tionghoa, yang melalui afiliasi dengan militer, mampu menguasai sektor privat seperti industri manufaktur, perbankan, selain pemanfaatan dan perdagangan sumber daya alam nasional. Dengan kebijakan ekonomi ‘trickle-down effect’, Orde baru menempatkan etnis Tionghoa sebagai kaum pemodal dan pedagang yang menempati kelas ekonomi atas dan menengah. Menyusul krisis ekonomi Asia Tenggara, etnis Tionghoa dijadikan kambing hitam untuk kebangkrutan ekonomi negara. Kekerasan pada etnis Tionghoa yang terjadi pada Mei 1998 sesungguhnya berhutang banyak pada kesenjangan sosial dan politik minoritas yang diciptakan oleh sistem ekonomi Orde Baru.

Pameran ini hendak menunjukan tikungan historis Harsono tidak hanya terletak pada masa lalu yang ia pancang sebagai objek, tapi juga modus operandi-nya sebagai seniman yang selalu mementingkan proses dan riset. Setelah proyek ndudah, Harsono memperluas pengertian risetnya sebagai ‘ziarah ke masa lalu’. Ia tak hanya tak hanya mengunjungi makam korban kekerasan, tapi juga tempat-tempat lain yang ia yakini ‘menyimpan bukti sejarah’: klenteng kuno, pecinan, kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa, pasar loak atau barang antik, dsb. Harsono percaya bahwa benda-benda dari masa lalu selalu menyimpan ceritanya sendiri. Tugasnya sebagai seniman adalah memberi tempat kembali pada benda-benda yang terlupakan, menyusunnya ke dalam konstruk artistik, menyingkapkan cerita-cerita tersembunyi, dan memancing ingatan-ingatan pemirsa tentang .

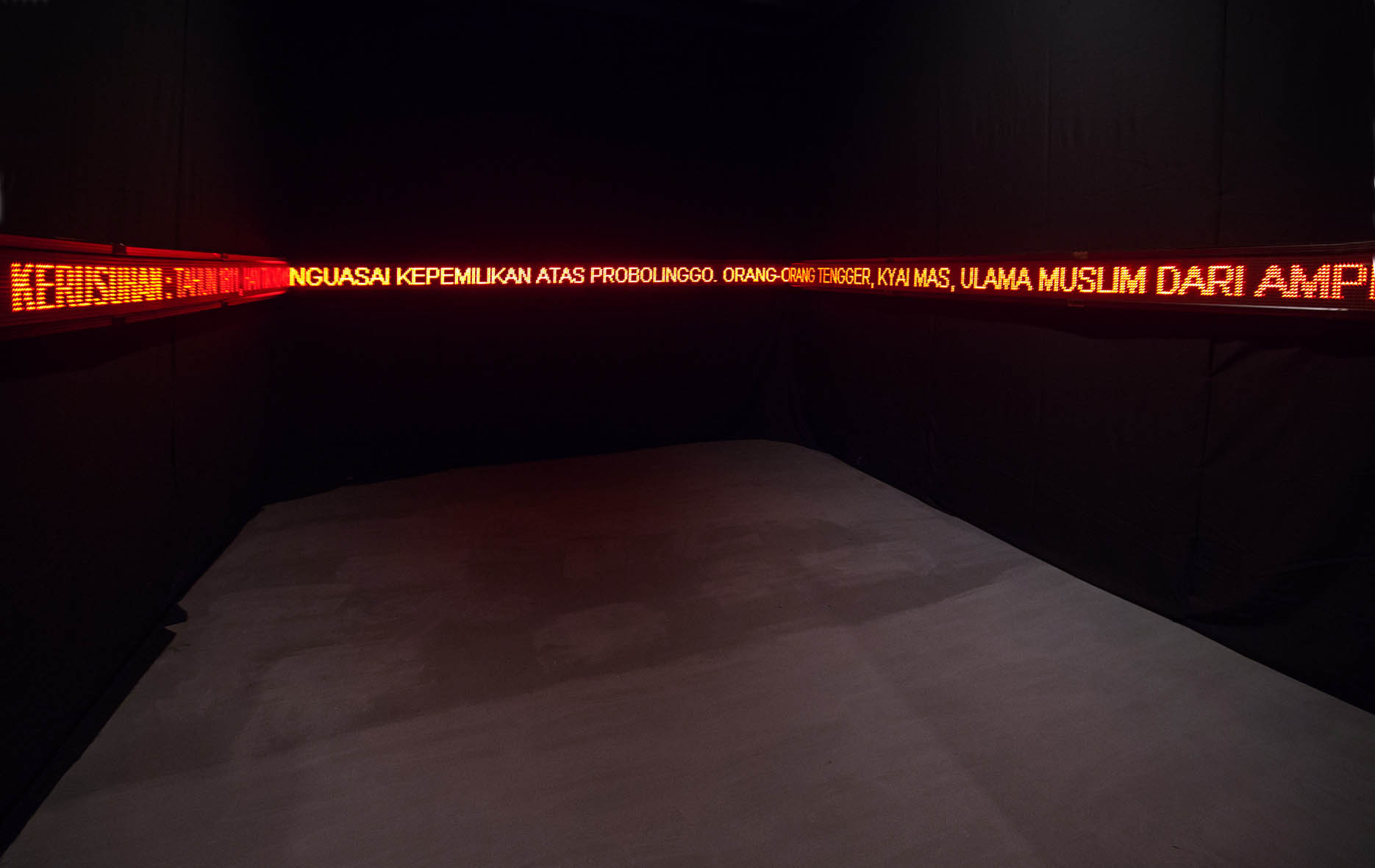

Dua karya dalam pameran ini, Masa Lalu dari Masa Lalu/Migrasi (2013) dan Cahaya Perjalanan (The Light of a Journey, 2014) menampilkan elemen perahu yang mewakili gelombang perjalanan orang-orang Tionghoa ke daratan Indonesia pada masa-masa yang berbeda. Pada karya yang pertama disebut, perahu yang memuat lilin-lilin sembahyang ditampilkan bagaikan karam di tengah lautan huruf-huruf (teks sejarah) yang dikontrol oleh (kursi) penguasa. Ini adalah gambaran politisasi dan distorsi sejarah kaum migran Tionghoa dalam sejarah yang diciptakan penguasa. Sementara untuk karya yang terakhir di sebut, Harsono menempatkan perahu di sudut ruangan dengan posisi tersandar, lalu ‘menghiasnya’ dengan huruf-huruf Tionghoa dan latin. Huruf-huruf itu ia kutip dari puisi yang tercantum pada lien, pahatan kayu yang dipajang di kanan dan kiri pintu rumah-rumah bergaya Tionghoa di masa lampau.

Dalam suatu ‘ziarahnya’ ke pasar loak Harsono menemukan bagaimana lien-lien itu menjadi barang yang banyak dijual karena dianggap tak berguna. Tindakan ‘menghias’ perahu dengan kata-kata puisi ini bukan tanpa alasan. Harsono ingin menggambarkan bagaimana sejarah migrasi orang-orang Tionghoa ke Indonesia cenderung difahami sebagai mitos yang beku, dan tak lagi digali relevansinya dengan kehidupan masa kini. Setelah pemerintah memperbolehkan berbagai perayaan ritual atau adat-istiadat Tionghoa di Indonesia, ironisnya, kebudayaan Tionghoa kini dikomodifikasi secara artifisial. Harsono mengatakan,24 “[…] rasa keprihatinan saya cukup besar pada orang – orang Tionghoa di Indonesia sekarang ini. Mereka hanya melihat dan menampilkan pencitraan. Pencitraan yang luar biasa: Barongsai, Tarian naga, upacara-upacara besar, di mana mereka sangat antusias. Tetapi saya ragu apakah mereka peduli pada makna dan fungsi kebudayaan dan artefak, kesejarahan yang seharusnya mereka pahami? Misalnya ada kelenteng lama yang dibongkar menjadi kelenteng baru, hanya demi pemajangan nama-nama patronnya. […] Cap Go Meh di Singkawang sekarang menjadi komoditi wisata yang luar biasa. Tetapi apakah tungku naga yang ada di sana juga masih dirawat dengan baik? Sekarang ini barangkali hanya tinggal beberapa saja. Mereka tidak lagi mendukung dan mengakomodir dari keramik Singkawang, sehingga dibiarkan dan hancur.”

Karya terbaru Harsono dalam pameran ini, Cahaya di Dalam Koper (The Light in the Suitcases, 2014) juga menampilkan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang ia terjemahkan dari lien. Ia menempatkan kata-kata itu sebagai neon sign yang berpendar dari dalam enam buah koper tua yang terbuka. Harsono menerjemahkan puisi-puisi Mandarin dari lien itu kata per kata, secara harfiah, ke dalam bahasa Indonesia, sehingga secara menyeluruh membentuk puisi yang sama sekali baru. Koper-koper besi dalam karya ini ia dapatkan dari pasar loak di Solo dan Yogyakarta, dan merupakan peninggalan gelombang migrasi orang-orang Tionghoa yang mulai berdatangan ke Indonesia tahun 1940 hingga 1950-an. Cahaya yang berpendar dari kata-kata berbahasa Indonesia itu menandakan suatu transformasi dari kebajikan dan harapan para migran pendahulu ke dalam kehidupan baru anak cucu mereka, di tanah air yang baru.

Akhir kata, pameran ini menegaskan pentingnya ingatan, sebagai alternatif terhadap sikap tunduk dan pasrah terhadap sejarah dominan. Peter Osborne menjelaskan bahwa motivasi kembalinya ingatan dalam konteks seni adalah untuk melawan efek alienasi pengalaman manusiawi dari representasi historis.25 Dalam modernitas kapitalistik, representasi historis dicirikan oleh kemelimpahruahannya di satu pihak, dan kelangkaan kesadaran dan pengalaman historis di pihak yang lain. Kita bisa menggambarkan kemelimpahruahan itu dengan keterbukaan informasi, di mana teknologi virtual dan arsip digital telah mengubah cara-cara orang memandang dan mengakses arsip sejarah. Dalam konteks masa kini, fungsi riset seperti yang dilakukan Harsono menjadi krusial untuk mendekati masa lalu lewat suatu pengalaman subjektif, untuk mengalami ‘sejarah’ melalui ingatan, melalui cara-cara yang idiosinkratik. Melalui model ingatan itulah sejarah ‘hidup’, tidak di masa lalu, melainkan di sini, sekarang.

Agung Hujatnikajennong

- Dalam masyarakat modern di Indonesia kegiatan memindahkan kuburan dan jasad mayat juga dilakukan karena semakin sempitnya lahan pemakaman di perkotaan. Penggusuran kuburan dilakukan karena berubahnya lahan-lahan menjadi kawasan komersial. Selain itu, dikembangkannya kompleks pemakaman sebagai ‘properti’ di wilayah-wilayah sub-urban juga telah mendorong semakin banyaknya kegiatan pemindahan makam.[↩]

- Lihat Amanda K. Rath, Syarat-syarat Kemungkinan dan Batas-batas Keefektifan: Etika Universal pada karya-karya FX Harsono, dalam Amanda K. Rath (et.al.), RE: PETISI/POSISI (Yogyakarta: Langgeng Art Foundation, 2010), hal. 19.[↩]

- Sanento Yuliman, Seni Lukis Indonesia Baru, Sebuah Pengantar, (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1976), hal. 40 -41.[↩]

- Hendro Wiyanto, Kebenaran, Keindahan dan Pencarian FX Harsono, esai kuratorial untuk pameran tunggal FX Harsono, What We have Here Perceived as Truth, We Shall Someday Encounter as Beauty, di Jogja National Museum, Yogyakarta, 2013 (Yogyakarta: Galeri Canna, 2013) hal. 14.[↩]

- Hendro Wiyanto, Harsono dan Pasca GSRB, dalam Rath (et.al.), op.cit., hal. 104 – 107. Lihat juga Rath, op.cit., hal 4 – 6.[↩]

- FX Harsono, Gerakan-gerakan Baru dalam Seni Rupa Indonesia sejak 1974 Hingga Kini, katalog pameran Seni Rupa Penyadaran, Bailarung Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Desember 1989. Dimuat kembali dalam FX Harsono, Seni Rupa, Perubahan, Politik, (Yogyakarta: Galeri Langgeng, 2009), hal. 45 – 56.[↩]

- Wawancara penulis dengan FX Harsono, 17 Agustus 2014[↩][↩][↩][↩]

- Percakapan Harsono dengan Wiyanto, Wiyanto dalam Rath (et.al.), op.cit, hal. 164.[↩]

- Ibid., hal. 170.[↩]

- Tan Siu Li, Tubuh yang Pecah, Diri yang Mangkir: Representasi Tubuh dalam Seni Rupa FX Harsono, dalam Rath (et.al.), ibid. hal. 244.[↩]

- Siapa Saya, makalah lokakarya di Cemeti Art Foundation, Yogyakarta, 14-17 Juni 1996, dimuat kembali dalam FX Harsono (2009), op.cit. hal. 229.[↩]

- Ibid., hal. 175.[↩]

- Hal Foster Artist as Ethnographer? dalam The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of Twentieth Century. (Cambridge: The MIT Press, 1996), hal. 304.[↩]

- Artist talk diselenggarakan di Bale Handap Selasar Sunaryo Art Space, 7 September 2014, pukul 14.00 – 17.00 dengan menampilkan Harsono sebagai pembicara dan Tisna Sanjaya sebagai penanggap.[↩]

- Moelyono, Seni Rupa Penyadaran, makalah untuk Seminar Nasional Sejarah Seni Rupa ‘Gerakan-gerakan Seni Rupa pada Masa Orde Baru’, di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, 20 Maret 2013. Moelyono menjelaskan bahwa ia dan Harsono pernah terlibat dalam beberapa proyek yang dikerjakan bersama LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan API (Asosiasi Peneliti Sosial Indonesia), pada akhir 1980-an hingga 1990-an. Moelyono secara jelas mengadopsi konsep Paulo Freire tentang ‘penyadaran’ (conscientization), yakni sebagai upaya untuk memahami kontradiksi sosial politik dan ekonomi serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas.[↩]

- Jim Supangkat, Seni Rupa Era 80, Pengantar untuk Biennale Seni Rupa Jakarta IX, 1993, katalog Biennale Seni Rupa Jakarta IX (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1993), hal. 27.[↩]

- Ibid[↩]

- Moelyono, Seni Rupa Penyadaran, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997.[↩]

- Nindityo Adipurnomo, Exploring Vacuum 2003, 15 Tahun Cemeti, Kompas, 23 November 2003. Dimuat kembali dalam 15 Years Cemeti Art House, Exploring Vacuum, (Yogyakarta: Cemeti Art House, 2003), hal. 198 – 200.[↩]

- Lihat misalnya, FX Harsono, Gendut Riyanto, Wienardi, Seni Rupa Kembali ke Masyarakat, makalah untuk sarasehan seni rupa di Solo, 1985, dimuat kembali dalam Harsono (2009), op.cit., hal. 35 -44.[↩]

- Rath (2009), op.cit. hal. 4.[↩]

- Ariel Heryanto, State Terrorism and Political Identity in Indonesia, Fatally Belonging, (New York: Routledge, 2006), hal. 28 – 30.[↩]

- Selain kaum Tionghoa, para komunis dan kaum kiri, petani, nelayan dan buruh korban kekerasan para liyan di hadapan para industrialis, kapitalis, politikus kanan, militer, kaum Jawa-sentris dalam sejarah dominan versi Orde Baru. Dengan fakta ini, saya mempertanyakan: Mengapa dalam praktik seni rupa kontemporer Indonesia, tak banyak seniman yang mempersoalkan masa lalu dan sejarah para liyan itu sebagai pokok-soal dalam karya mereka? Jikapun ada, sampai sekarang jumlah mereka bisa dihitung dengan jari (antara lain: Dadang Christanto, Tisna Sanjaya, Jompet Kuswidananto). Apakah kondisi ini mencerminkan kesadaran sejarah yang memang ada dalam masyarakat kontemporer di Indonesia? Atau, perkembangan ini menunjukkan masih adanya hegemoni sejarah dominan, justru ketika Orde Baru dinyatakan berakhir setelah 1998?[↩]

- Wawancara penulis dengan FX Harsono, 17 Agustus 2014.[↩]

- Peter Osborne, Anywhere or Not at All, Philosophy of Contemporary Art, (London: Verso, 2013), hal. 192.[↩]